艺术家有病

艺术家和所有人一样,也会有不幸被疾病“选中”的人。

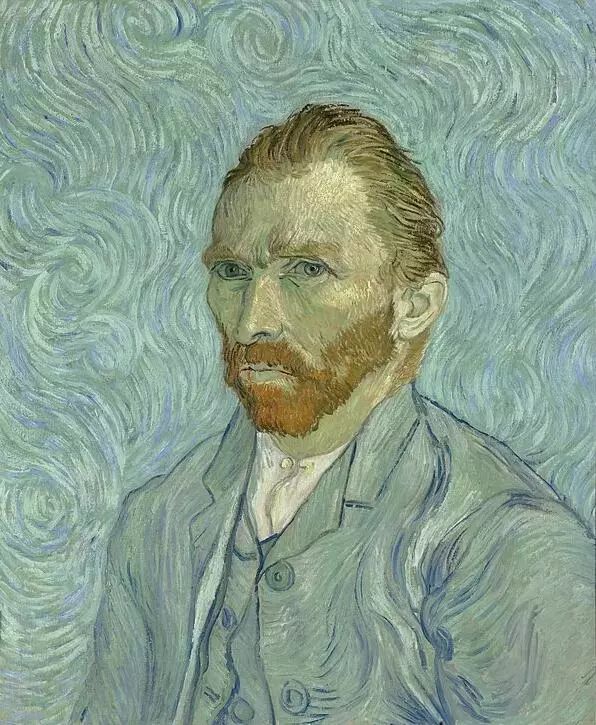

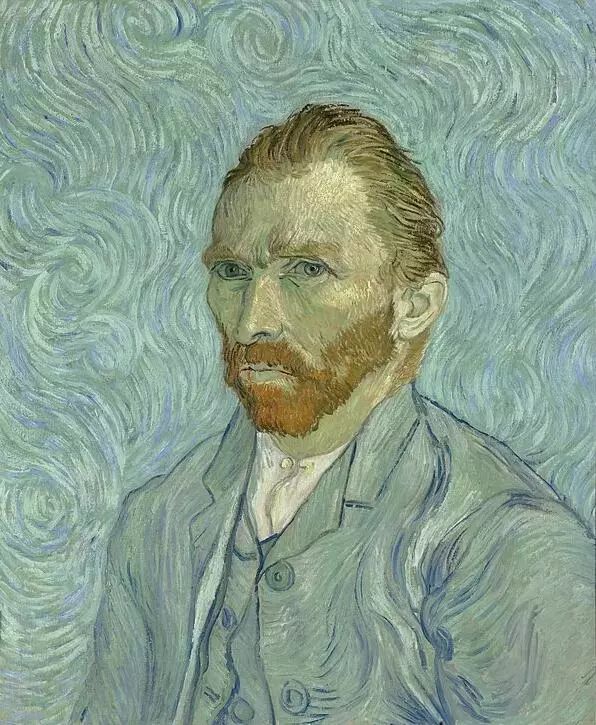

梵·高《自画像》,布面油画,65×54cm,1889年,巴黎奥赛博物馆

比如高功能自闭症的米开朗基罗、癫痫症的梵·高、神经性视听障碍伴随精神分裂症的草间弥生等。他们赫赫有名,疾病也随之成为传奇的一部分。

草间弥生在其作品前,2014年

相对于“内在”疾病,眼睛和大脑的病变对艺术家的影响则更为直接,也带着观者一起打开了“新世界”的大门。

米开朗基罗《最后的审判》(局部),壁画,1536-1541年,梵蒂冈西斯廷礼拜堂。圣巴尔多禄茂手中的人皮面部为画家的自画像。

这让人们不禁思考:我们所见的世界,就是它“真实”的样子吗?

他们的眼睛不一样

一般而言,两只眼睛给了人们感知深度的能力,这在人们的生活中至关重要。但在绘画中,往往要将3D世界转为2D。

达·芬奇《最后的晚餐》,壁画,420×910cm,1494-1498年,米兰圣玛利亚感恩教堂

换言之,如果感知深度的能力受到抑制,是否有助于在画布上再现世界?

达·芬奇《自画像》,红粉笔等,33.3×21.3cm,约1513年,意大利都灵图书馆藏

事实的确如此。而且通过达·芬奇、伦勃朗、毕加索等画家的自画像或照片,人们发现他们极有可能具有这样的单眼优势。

伦勃朗《自画像》,布面油画,84.5×66cm,1659年,美国国家美术馆藏,和本文第一张配图的自画像差了29岁,眼睛的异样还相似吗?

这是由一种双眼不能同时注视目标的疾病——斜视,而带来的。

毕加索,1904年

比如当画家考察对象和空间时,很可能只是一只眼睛在注视,而另一只眼睛的视觉被抑制。

达·芬奇《救世主》,木板油画,65.5×45.4cm,约1500年。2017年于纽约佳士得以4.5亿美元成交,为拍卖史最高价;一说画中原型为达·芬奇本人,他的眼睛也未注视一处。

于是在睁着两只眼睛的情况下,也自然地得到了单眼的2D视觉,就像普通人闭上一只眼睛那样。这样把对象呈现在画布上就相对方便。

毕加索《年老的吉他演奏者》,画板油画,122.9×82.6cm,1903-1904年,芝加哥艺术学院藏

莫奈的眼睛则患有白内障。

莫奈《蛙塘》,布面油画,74.5×99.7cm,1869年,美国大都会艺术博物馆藏。画家直接用色彩表现了水面上跃动的光线。

在莫奈的眼睛为他服务了65年后,视力逐渐变差,看到的色彩也出现了不同倾向的变化。

莫奈《睡莲和日本桥》,布面油画,89.7×90.5cm,1897-1899年,普林斯顿大学艺术博物馆藏,画中的桥轮廓清晰。

这令莫奈好奇也困扰,他早期认为“蒙雾”的世界反而更符合创作上的表达。

莫奈《日本桥》,布面油画,89.5×116.3cm,1920-1922年,纽约现代艺术博物馆藏,画中的桥模糊、扭曲且泛黄。

72岁时,莫奈被诊断为退化性白内障,这解释了他所看到的泛黄世界。

梵·高《麦田里的收割者》,布面油画,73.2×92.7cm,1889年,荷兰阿姆斯特丹梵·高博物馆藏。他最后时期的画面主色多为黄色,有人认为他也患有黄视症,病因则是为治疗精神疾病而服用的药物。

到82岁面临失明问题时,接受了当时风险颇高的晶状体摘除手术。

玛丽·卡萨特《妈妈萨拉和孩子》,粉彩,69.2×89.5cm,1902年

术后,尽管医生尽力配了眼镜,但扭曲的形状和夸张的颜色显然不能令这位画家满意。

玛丽·卡萨特《低头看托马斯的妈妈的速写》,粉彩,54.6×43.2cm,1915年。画家不幸在白内障手术后失明,最终被迫放弃创作。

莫奈失去晶状体的右眼也就失去了过滤紫外光的功能,这又改变了他所见世界的色彩。

莫奈《睡莲》,1897-1899年。人们在注意到画家不同时期色彩倾向变化的同时,也注意到那些连续创作却同样有不同色彩倾向的相似画作。所以,色彩倾向变化既有客观眼疾的影响,也有画家主观的尝试。

莫奈《睡莲》,1914-1919年,画面呈现出明亮到有些异样的蓝紫色。

然而,由于我们看不到莫奈能看到的紫外光,所以我们在画布上所见的很可能也不是他画出的全部。

康斯坦布尔《艾塞克斯的威文豪公园》,布面油画,56.1×101.2cm,1816年,美国国家美术馆藏。画家安宁的风景画中很少出现红色系的颜色,这可能与红绿色盲有关。

雷诺阿《红磨坊的舞会》,布面油画,131×175cm,1876年,巴黎奥赛博物馆藏

面对眼疾,“现代艺术之父”塞尚,因认为近视镜影响创作而拒绝佩戴。

德加《鞠躬的舞者》,纸上粉彩与水粉,81×66cm,约1878年,洛杉矶盖蒂艺术中心藏

而德加则选择了另一条道路——雕塑,这使他得以用触觉弥补了视觉的不足。

德加《十四岁的小舞女》,木底座、布和丝、彩绘铜,98.4×41.9×36.5cm、31kg,1880-1881年创作、约1922年铸造,泰特现代美术馆藏

大脑变了!

当人们说起大脑和艺术的关系,往往会想到右脑擅长艺术思维。但这种“擅长”的偏向和整体比起来并不大,不是将感性的、理性的功能一分为二。

Anton Räderscheidt《自画像》,中风前

所以,无论是左脑还是右脑发生改变,都可能对艺术创作产生巨大影响。

Anton Räderscheidt《自画像》,1968年,中风后

比如,上世纪的德国艺术家Anton Räderscheidt在 75岁时经历了左脑中风。

Lovis Corinth《从机舱看去的瓦尔辛湖风景》(Walchensee-Panorama,Blick von der Kanzel),布面油画,100×200cm,1924年

他的绘画风格比之前由写实到表现的转变外,又发生了变化:画中形象更多变形、颜色更明亮、情绪更直接。

Franco Magnani的家乡风景和他凭儿时记忆画出的画作

如果说上面这位因大脑改变而诞生的“艺术家”只是神奇地再现了见过的场景,那么这位能将数字、音乐和字母等表现在画面上的生物学家Anne Adams则更令人惊叹。

Anne Adams画“π”,1998年

她似乎不费吹灰之力就完成了从抽象事物到视觉形象的转换。

Anne Adams和音乐对应的、名为UnravelingBole¤ro(揭开博里斯)的画作,1994年

对于艺术家来说,病变带来巨大的被动改变无疑是痛苦的,但我们从艺术家们的行动中也能看到,疾病或许让他们被迫“失语”,但尚未扼杀渴求以艺术语言表达的灵魂。