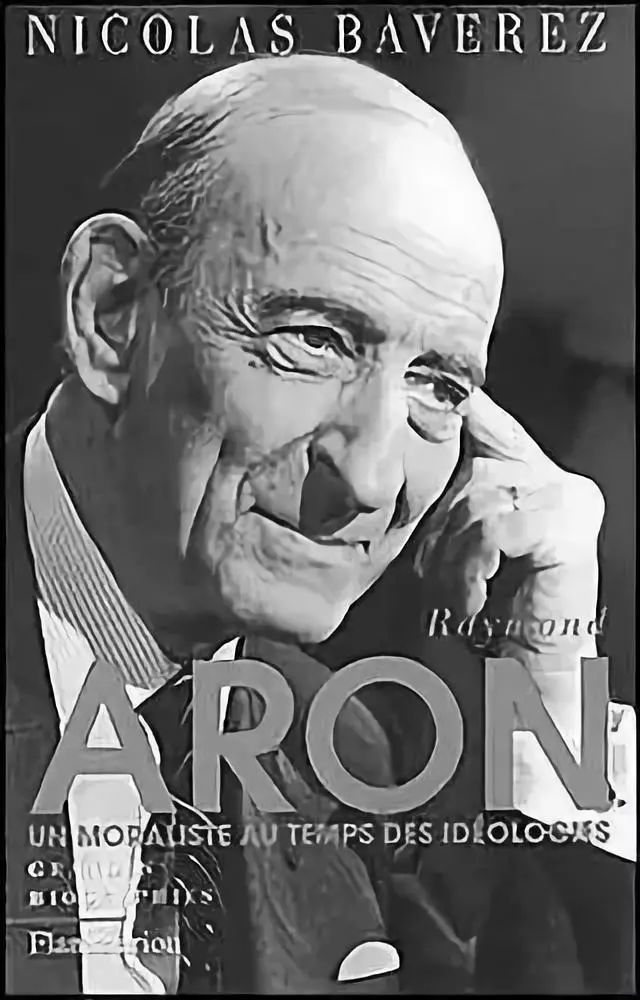

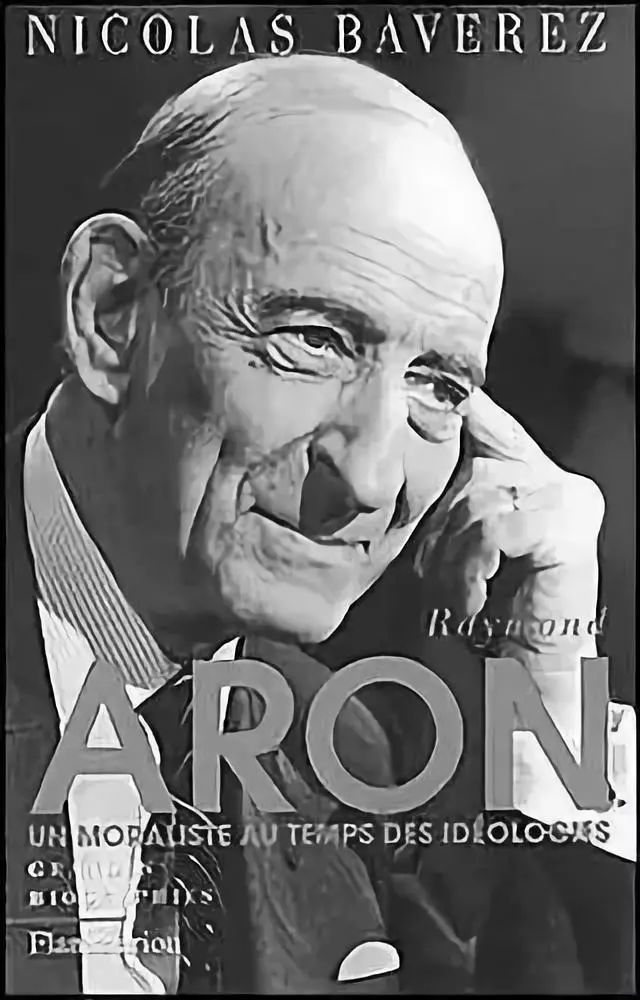

雷蒙·阿隆

阿隆像他的伟大同胞孟德斯鸠和托克维尔一样,断定现代民主制度只能建立在人类的私利之上,不是道德,而是每个人“开明的私利”,才是自由主义者所说的“法治社会”的组织原则。

谈谈阿隆(Raymond Aron,一九○五——一九八三年)这个人,是我早就有过的愿望。一九九六年十一月五日英国思想家伯林(Iasiah Berlin)去世后,有朋友来电话告诉我,一些街头小报上都登了他的噩耗,口气里透出愉快。这当然不是因为他死了,而是从这死亡之被人留意中,看到了一种思想立场的影响。我因此想到一九八三年阿隆的谢世。那时阿隆在巴黎高师的同窗萨特的大名刚传人中国不久,他那种立地成佛式的存在主义,以及怪味豆一样的左倾立场,在青年人和知识界中颇有影响。不过若问到阿隆,十个人中间恐怕会有十个人说:“阿隆是谁?”这种状况在很大程度上反映出,法国人影响世界的方式并不是以阿隆之辈为代表的。

法兰西文化很易于培养出一些专事理想主义批判的种群,因此招来了英美世界的不少人,最近还得加上我们中间的一些人,不断指责法国文人的轻狂,而把他们中间那些主要以镇定文化为己任的人忘掉。据说自步入近世以来,法国人向这个世界输出的,大多是些包含着危险基因的思想(这方面最新的例子,我们可以举出青年时代在巴黎靠读《人道报》培训出来的波尔布特)。

不过面对着这样多的不信任,法国人至少有一点是非常值得庆幸,甚至可以视为一种奇迹的。法国人太喜欢嘴皮子上热闹(用阿隆的话说,是“巴黎人需要冲突”),因此他们热爱自由的精神似乎弥补了制度上的不足。也许这种原因深植于法兰西式自由主义文化的深层,它看上去不那么制度化,过于本土化,所以经外人一学,很可能落个南橘北枳的尴尬。

而在法国,虽然各派激进思想经常大行其道,却从来没有让它的制度伤筋动骨。即使我们把短暂的热月和波拿巴时代都算在内,它也的确从未陷入哈耶克所说的那种“笛卡尔式理性主义的极权主义陷阱”,而是一直保持着基本的自由制度。就拿二十世纪来说,法国有许多激进的思想立场可供人选择,他首先可以信奉第一次世界大战前的柏格森主义,战后受希特勒德国的影响,沾染上一些种族主义倾向,不久后又受民族精神的激励成为一名抵抗战士,战后自然而然地加入了左翼“进步阵营”,再过一阵子,赫鲁晓夫的《秘密报告》或匈牙利事件使他幡然醒悟,终于归顺了哈耶克的朝圣山协会——尽管这看起来十足的荒唐,但足以见出法国社会容纳各种异见的张力,它使一个人有机会做这种颠三倒四的选择。

不过,也正是因为这种过分热衷于主义之争的气氛,使阿隆这样的人在法国总感到有些“身处边缘”。他的思想风格同萨特完全不同,在影响社会的方式和冲击力上,自然也迥然相异:一方面对于把握世间的人与事,总感到缺少几分自信,它怯于提出恢宏而一贯的体系,不敢言之凿凿地表达关于自我的信念,对于具有煽动性的语言也就惟恐避之不及;而另一方面在信念问题上则更为果断,喜欢做出有关时代命运的终审判决,为此甚至敢于直接诉诸人的灵魂,为其提供这样或那样有关自我拯救或群体拯救的许诺。同它比较起来,另一方看上去不那么关心个人的灵魂,它所着力的,是如何从基本的制度设计上,保证让每个人有选择自我拯救或无须拯救的权利,同时又要防范这种选择被集体化之后可能给社会带来的灾难。

早在二十年代末同萨特互以“小同学”相称时,阿隆就发现自己和萨特的差异,他说:“我羡慕萨特的自信,在内心深处我认为他的信念和我的疑虑都是有道理的。”而萨特给他的评语则是,“阿隆属于那种同火热的历史运动似乎总保持着一段历史的距离的人”,甚至在第二次世界大战这种最需要“宣传”的时刻,他依然能“保持这种不带情绪的客观”。受早年在德国研习韦伯的影响,他便认定自己没有能力提出一个解释世界的总体系,在这段学习的产物《历史哲学引论》一书中,他对建立这种体系的可能性明确表现出怀疑。韦伯的知识立场影响着他的一生:一个学者首要的职责,是讲明事实,传授知识,而不是编织和灌输信仰。因此他为自己提出的两项任务是:“尽可能诚实地理解我的时代,时刻不忘我的知识的局限性。”

在法国这个知识分子凡事必须表明“立场”的国度里,阿隆为自己选定的角色是“介入的旁观者”,他不愿去掌握他所说的“法国知识分子的艺术”,它虽然“胸怀为全人类而思考的宏愿,却无视甚至经常加剧民族特有的问题”。在他看来,二十世纪产生的种种罪恶,要害尚不在于大规模的杀戮(历史上这样的事情从未间断),而是在于集体暴行有了各种历史“正义”的神话为它撑腰。阿隆自称最令他满意的著作《知识分子的鸦片》(一九五五年),目的便在于对那些心智健全的人为何一遇到苏联或共产主义问题便产生盲目或克制的原因做出解释(阿隆的传记作者巴维雷兹略带夸张地称这本书“擦亮了一代知识分子的眼睛”)。因为他看到,在一个泛意识形态化的环境里,人们会像被施了催眠术一样,莫名其妙地放弃对集体行为独立的价值评判权。他们的常识,他们对日常善恶的判断力,只要一遇到历史的必然性和代表这种必然性的集体意志,就可以心甘情愿地宣告失效。相信亩产十万斤,用土法炼钢可以赶超英美,这样的集体无理性,不惟五六十年代的我们所独有。就像阿隆所说,正是由于意识形态这种“知识分子的鸦片”的毒害,竟然可以使法国一些最为杰出的才智之士失去判断力。为了反对西方资本家的统治,他可以利用各种统计数字“非常科学地”论证,不但苏联的经济甚至苏联老百姓的消费水平,都将在短短几年里超过西欧。

更有甚者,在阿隆看来,有些通达事理的知识分子放弃常识,往往不是因为无知或盲从,而是为了显示自己不在乎极权制和集中营的心态。像萨特一类人为了一时的名声,热衷于以革命言辞炫耀于世人,对于在“良好动机”的掩饰下犯下的种种恶行,也可以表现自己的宽容大度,其根由正是因为有“革命的辩证法”这样一种不明言的预设。因此,一个民族在追求这样的超越时所经历的痛苦,可以在萨特的那种“集体行动的辩证法”中被消解掉:反叛是集体自由的手段,自有人类以来便有恐怖,它是保证群体的统一性和集体行动能力的必要前提。因此按照萨特的观点,在苏联建设社会主义的初期,“只能是官僚主义、恐怖和个人崇拜不可分割的聚合体”。而在阿隆的眼里,为了帮助身边的弱者,便对斯大林的制度保持沉默,却起劲地揭露法国的资本主义统治,这也未免过于缺乏知识上的诚实。毕竟,奥茨维辛就是奥茨维辛,不管它是红色的还是白色的。

让-保罗·萨特

这个世纪有时被人称为一个“意识形态的世纪”,对此,我们或许有着比法国人更深切的体会。乐于让一种包打天下的观念体系来主宰我们的精神生活,同肠胃是否有充足的摄入可能有一定关系,同时也很可能是深深扎根在人类本性的某种弱点之中。人们经常是不愿承担责任的;世事无常,人情险恶,失去集体归属的感觉,会令人心神不安;如果是在一个冲突性很强的社会里,一味坚持己见所要付出的精神或物质代价,往往也不是普通人的意志所能承受的。因此自从上个世纪末尼采宣布“上帝死了”,他所引起的恐慌就一直时隐时现。但我们切莫忘记,他所说的“上帝”只是一个单数格,上帝死后出现于人类精神生活中的,又有多少阿隆所说的“神学代用品”呢?如果说过去为我们有意义的人生提供目标感的是宗教,那么在此后,提供这种“意义”的功能在很大程度上转移给了意识形态,使它成为集体主义终极价值期货的主要供应商。因此对于韦伯的“世界已遭除魅”的说法,我们只能理解为那是指一种普世主义信仰的衰落,因为在这个“后神学时代”,人们依然营造出了许多伟大而高远的境界,它们虽然经常打着反神学的旗号,其宗教功能却是很相似的。处在未知世界中的人们,往往倾向于相信,虽然眼前有着种种的不幸,但世界的运动应当是一个“进步”的过程,它的最终归宿应当是至善的。现代意识形态的威力还在于它兼具现世和来世的内容,因此除了能够激起宗教热情之外,它还充满了行动的力量。按照黑格尔一系的历史哲学,这种历史的运动又是超现象的,它的内在的目的性,可以为集体行为提供一种终极的价值,因此才使得日常的道德判断也会变成与追求“真理”毫不相干的事情。这种集体主义的目标欲,确实使不少政治思想家和实践家们感到了“历史责任”和身为圣徒的使命感。无论是一个政党还是一个政府(尤其是第三世界的),不管它想解释的是自己存在的法理还是改造周围世界的必要性,总感到需要某种意识形态作为后盾。曾几何时,这种意识形态的泛滥,正像有人说过的那样,甚至到了某个非洲部落酋长也可炮制出一个思想体系的地步(“部落社会主义”之类的东西确曾存在,今天或许仍然可以披上“多元主义”的外衣继续存在)。

这些二十世纪的福音传播者并不是草莽英雄,而是一些能够著书立说的元首,以及来自知识分子队伍中的意识形态专家。针对这种现象,阿隆在《知识分子的鸦片》中向那些深陷在意识形态泥潭中的人们发出警告:“政治还没有发现避免暴力的秘诀。但是,暴力一旦自认为服务于历史的真理和绝对的真理,它就会成为更加惨无人道的东西。”他这样说是要向人们提示一个极紧要的事实。自四十年代阿伦特等人开始讨论“极权主义”以来,关于这种体制的构成要件虽然颇多分歧,但在它需要一种“特别接近真理的信仰体系”这一点上,极权主义的研究者们却有着高度一致的意见。因此阿隆不惜被指责为信仰摧毁者,而肯定怀疑主义的价值。他“衷心召唤怀疑论者的到来,如果必须由他们来扑灭狂热的崇拜之火的话”,因为“怀疑主义并不意味着失掉一切信仰,或者说对公共事务漠不关心”。政治生活在社会学的经验调查和怀疑主义的解毒剂下,可能会变得平庸无奇,成为一个缺少完美理念架构的世界,许多有抱负的人会因此而对它失去兴趣。但是就像革命者常说的那样,信念的旗帜经常要靠鲜血来染红,而“对各种模式和乌托邦的怀疑,至少能够减少以信仰的名义急于同类相残吧?”

阿隆因而成为现代西方工业社会“意识形态终结”最早的预言者之一。他在一九五四年为阿多诺在法兰克福主编的《社会学》写下了《意识形态的终结?》一文,西方知识界一场旷日持久的讨论由此开始。如果说许多左翼思想家是抱着一些惋惜之情来谈论意识形态的社会动员能力日渐消失,阿隆却由衷地欢迎这个时代的到来。他相信,韦伯所说的现代社会的合理性,只能是来自从价值理性(Wertrationalitat)向工具理性(Zweckrationalitat)的转移,这或许不无遗憾,却是一个客观存在的过程,甚至是一种可取的变化。因为在他看来,“人们拒绝神化一个阶级、一种斗争技术、一种意识形态体系”,并不妨碍他们去追求一个比较公正的社会和一个不那么令人痛苦的共同命运。

弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克

这种“比较公正的社会”和“不那么令人痛苦的共同命运”,看起来自然是起点甚低。不过阿隆像他的伟大同胞孟德斯鸠和托克维尔一样,断定现代民主制度只能建立在人类的私利之上,不是道德,而是每个人“开明的私利”,才是自由主义者所说的“法治社会”的组织原则。这样的社会一个常遭人诟病的特点,就是它不可能允许以多数名义设立确定不变的崇高的集体目标,即哈耶克所谓一个自由社会必须在制度层面上保持“无目标性”(purpose-independent)。在《社会学主要思潮》一书中,他不止一次借用讨论托克维尔的机会来说明民主社会的平庸性:“如果你认为理智比才华更为有用,如果你的目的丝毫不是想创造什么英雄业绩,而只是想尽可能地形成一些息事宁人的习惯,如果你希望看到的只是缺点而不是罪恶,只要罪恶少些,宁可少一些伟大的行动,如果你满足于在一个繁荣的社会里生活而不是在一个光辉灿烂的社会里大展宏图......那么你就得为平等创造条件,组成一个民主的政府。”这样的国家不再是帝王们追求荣耀的工具,贵族等级也失去了昔日的文化垄断权,因此它不可能以千古伟业和荣誉为目标,而只能带来繁荣和安宁的小康局面。从根本上说,在一个以工商业进步为先导的社会里,形形色色的私利(自由主义仅仅希望,这些“私利”的多样性会使它们未必不崇高,甚至十分崇高)必然会成为主导思想。相对于形形色色的乌托邦勾画的蓝图而言,这样的社会很可能表现得平庸甚至低俗,因而“每前进一步都免不了遇到政治和道义上的风险”。不过阿隆提醒他的批评家们,在学会放弃之前,我们一定得先搞清楚手里有些什么;若想弃恶从善,我们也必须慎思我们用来取代的东西,是否更为可取更为可行。

阿隆谈论意识形态的终结,主要是指从五十年代开始发生在西欧社会各政党之间的事情。近年来在我们身边,也有人开始谈论“意识形态的终结”了。从这个意义上说,阿隆具有更多同我们对话的能力。近些年来,我们的社会主义似乎也正在日益被当作一种技术而不是信仰看待,对于争夺真理的阶级总体战人们终于感到厌倦了。甚至在体制内思考的学者,也已从功能主义的角度讨论意识形态的作用。就像宗教一旦开始借助于理性来论证自身,便埋下了自毁的种子一样,使用社会学的功能主义语言,必然也会对意识形态的神学色彩起到消解作用。因此我们无须奇怪,柯克所说的那些“意识形态的政治寡头”,在逐渐被一副副技术官僚的面孔所取代,他们对外部压力的排斥性反应,更多地是基于利益和稳定的考虑,而不再用“历史使命”的语言加以申辩。经济发展和政治意识形态强度的衰弱之间,似乎也像阿隆所身处的战后西欧一样,显示出了一定经验上的相关性。如果往更深一层看,在这一过程背后,则是合法性基础的价值符号在悄然而艰难地发生着变化,同政治决策相关的无论正当或非正当利益,都逐渐进入了一个明朗化的过程,从而变成“可算计的”(韦伯意义上的)对象。但是,政治一旦失去了集体主义的远大目标,也会为庸俗的“物质主义”和社会的原子化敞开大门,这迫使知识分子必须重新调整自己同社会之间的关系。有些人是会对此感到不快的,他们在“无目标”的体制并未真正降临之前,便已开始对它忧心忡忡,甚至从中嗅到了“历史”也将随之终结的危险。

记得在苏联解体之初,从冷战时代英国著名的自由派杂志EN-COUNTER(冷战后这个刊物很快停办,阿隆曾是它的重要撰稿人之一)上看到一篇文章,大意是既然苏联终于被西方的自由制度击垮,我们还有什么事可干?文章笼罩在一片失去打击目标后的茫然气氛中,那很类似于一种“退休综合症”。这样的思想情结,我们并不难理解。到了大家都在讨论工人该如何再就业,积压的楼盘该如何卖出去,养老和医疗保险金该如何筹措的时候,政客和平民百姓会把这些看作稳定社会的大事,却很难激发许多“文化人”和希望藉政治手段实现非政治目标的年轻人的热情。这反映了一种典型的知识分子“文化本位主义”,他们或许没有意识到,给政治派发太多的伟大任务,即让它变成“有目标的政治”,即使没有培养出一个专横的主子,也会让经常不那么高尚的政客所运作的政治,陷入同道德行为根本不沾边的高成本状态。而阿隆一类人的反意识形态立场所致力的,恰恰就是要提供这方面的过载保护。

利普赛特在《政治人》一书中谈到“捍卫文化自由大会”一九五五年九月在意大利米兰以“自由的未来”为题召开的大会。在这次阿隆也在场的会议的闭幕式上,哈耶克激烈指责与会的西方国家来自各派的学者和政治家,担心他们对社会民主主义的宽容态度,会葬送西方社会的个人自由。但据利普塞特说,看来“只有他一个人为这种普遍的趋势感到不安”,与会的绝大部分人,并不想纠缠在自由社会的原则问题上而伤了和气。相反,会上谈论最多的是那个息事宁人的话题,即“意识形态的终结”。造成哈耶克在这次会议上的孤立状态,当可归因于他在捍卫自由社会时,一贯是从理念的层面抱着毫不妥协的精神。因此在许多像阿隆那样并不反对哈耶克的人看来,他有时表现得过于观念先导了。

阿隆四十年代初就与哈耶克在伦敦相识,却始终对他敬而远之。就像法国那些所谓亲英美的思想家杜尔阁、孟德斯鸠和托克维尔等人一样,阿隆大概是二十世纪法国人中间同哈耶克所倡导的立场最接近的人物之一。不过他依然是个法国人,他热爱自己祖国的文化,那里的社会背景使他无法完全认同哈耶克从市场秩序中推导出来的神奇作用,但我以为他们的抱负是一样的——这抱负看起来经常是在煞各种理想的风景,因此不那么具有“抱负”气象,但这抱负确确实实也不能算小,因为它关系到全体国民的自由、安宁和幸福。

本文原载于《读书》,1998年第12期,原题为“阿隆和‘意识形态的终结’”。另见于《虽败犹荣的先知》第26~39页。