《儀禮疏考正》解題

喬秀岩

(感謝崇文書局授權發布)

一、倉石武四郎經歷簡介

上世紀七八十年代,岩波中國語辭典是在日本學漢語的人員人手一本的必備寶典。一九六三年問世以來,雖因其獨特體例,不無爭議,但牢靠的語言學基礎使其在學術上無可挑剔(具體語言現象的分析,多得力于黎波先生),加上倉石武四郎多年教學漢語的結果,很多漢語教師都出其門,岩波中國語辭典甚至蒙上一層神奇色彩,自然成爲學習者的首選,因而編者倉石武四郎之名聲也無人不曉。隨著學習人口的增加,九十年代以後出現各種新編漢語詞典,教學方式也多樣化,岩波中國語辭典不僅不再是必備資料,還呈現逐漸淡出歷史舞臺的形勢。當今學習漢語的年輕人隊伍中,絕大多數都不曾聽聞倉石武四郎這一人名。

在中國,一九八六年商務印書館與岩波書店合作出版的岩波日中辭典曾有一定影響,進入本世紀後,二〇〇二年中華書局出版倉石武四郎中國留學記、二〇一一年人民文學出版社出版舊京書影、二〇一三年北京大學出版社出版日本中國學之發展,分別都有一些讀者。對中國讀書界而言,倉石武四郎仍然是一個相當陌生的人名,而榮新江、朱玉麒兩位老師編倉石武四郎中國留學記,在前言、附録中已經提供了相當詳細的資料,足以瞭解基本情況。在此盡量回避重複,重點介紹他的治學經歷。

瞭解倉石武四郎的生平及著作,最基本的資料是倉石身後弟子們編輯一九八一年「くろしお出版」出版的倉石武四郎著作集二卷,精裝二冊。第一卷亦即第一冊,副標題「語言、思惟、社會」,收録三十二篇作品,附録戶川芳郎老師解題。解題第一節完整地收録一九七九年賴惟勤、戶川芳郎合撰倉石武四郎博士傳略,不妨視爲後來所有關於倉石生平敘述的基礎。第一卷正文最後一篇題目叫我的道路,由五篇短文組成,原連載於報紙上。內容爲自身經歷的簡要回顧,並不採用簡歷式身份變遷的敘述,而著重介紹對自己影響深刻的具體事情,有助於我們體會倉石學業漸進的過程。著作集第二卷亦即第二冊,副標題「漢字、日本語、中國語」,收録四十一篇作品,後附賴惟勤先生解題及倉石武四郎博士論著目録。論著目録十分詳細,流覽一過,對這位學者的一生經歷,也能思過半矣。

倉石一八九七年(光緒二十二年)生,一九一五年考進日本「第一高等學校」(若按學年算,約當今大學本科),開始學習現代漢語。三年級時,請安井小太郎個人輔導,安井用日語訓讀講授尚書正義給倉石。(德川幕府時期以來,直至近代,絕大多數日本學人閱讀中國古籍,都用日語朗讀,用日語理解。日語語法與漢語截然不同,而深受漢語影響,故日語包含大多數漢字及漢語詞彙。因此以已經日語化的漢語詞彙爲基礎,調整語序,再注意少數日語沒有或與日語不同的語法、詞彙現象,即便不學漢語,也能理解古代漢語的大致文義。這就是近代日本的「訓讀」法。)一九一八年進入東京帝國大學(約當今碩士),又請漢語教師張廷彥先生個人輔導,倉石自選古文真寶等教材,請張先生用漢語朗讀。一九二一年東京帝國大學畢業,一九二二年進入京都帝國大學大學院,師事狩野直喜。當時狩野開課講讀尚書正義,第二年開始給研究生講讀喪服疏。狩野在課堂上用日語訓讀,而自己閱讀則直接用漢語理解。狩野對分析賈疏語言要求很高,非究明每一助詞在具體語境中的機能不可。倉石自述認爲自己解讀古籍若有一定水準,完全是狩野這一課程所賜。倉石在我的道路中介紹當年的情景:

有一次,遇到儀禮疏中一處特別難解之處。老師多番解釋,似都講不太通。我聽老師講解不太釋然,貿然申述自己的理解。老師一開始否定我的理解,而我有一定的自信,重申己說,最後老師也接受了我的看法。那時別提多高興,中午下課,我都不記得自己怎麼回到家裡。應該是太高興,飄飄然忘乎所以了吧。另外一次是,京大的工作人員忽然跑到黑穀我租住的小廟來,說是狩野老師叫我馬上到他府上。不知是何事,急忙趕過去,只見老師跟我講「上次課堂上你表述過的看法是不對的」,重申他的理解。老師如此鄭重幫助,我豈敢再回嘴。無論對我的看法是肯定還是否定,能夠受到老師這樣認真的指導,我心中充滿無限的幸福。

一九二六年任京都帝國大學專任講師,一九二七年任助教授。一九二八年以「文部省在外研究員」身份留學北京,至一九三〇年回日本。周一良先生序倉石留學記,開頭即言「首先的感覺是他一個留學生在中國,怎麼會有那麼多的錢買那麼多的書?」顯然沒有考慮倉石的留學實際上是大學副教授的訪問研究。另據吉川幸次郎的回憶,當時中國銀價暴跌,所以倉石、吉川他們可以過得很闊氣。在北京期間,先請奚待園先生講授紅樓夢全部一百二十卷,後師事孫人和先生,還住其家中,也曾編過舊京書影。一九三一年起,以京都帝國大學助教授兼任東方文化學院京都研究所研究員,開始執行題爲「禮疏校譌」的個人研究專案,經六年努力,一九三七年撰成儀禮疏考正,圓滿結項。一九三九年又向京都帝國大學提交段懋堂之音學,獲博士學位,同年晉升爲教授。一九四〇年起,以京都帝國大學教授兼任東京帝國大學教授,至一九四九年停止兼任,單獨任東京大學教授,至一九五八年以六十歲退休。漢語教學方面,自一九三八年出版支那語發音篇、支那語語法篇、支那語讀本、支那語翻譯篇以來,編過大量教材,一九五〇年起在東京舉辦漢語講習會,一九五五年創刊「中國語」雜誌,一九五八年出版拉丁化新文字中國語辭典,一九六三年出版岩波中國語辭典,一九六四年創辦日中學院,一九七〇年逝世。

倉石的學術生涯,似乎可以分前後兩段,前期專治漢學,後期以漢語教學爲主。四十歲前後完成儀禮疏考正與段懋堂之音學,是倉石治漢學的巔峰,而且他的漢學專著,除了帝國大學畢業論文恒星管窺外,僅此兩部而已。一九三七年完成儀禮疏之後,倉石開始往漢語教學方面投入較大精力,至一九三九年完成段懋堂之後,則幾乎放棄漢學研究。一九三九年以後發表的大量文章,都以漢語教學爲主,兼有少數清朝小學史話之類介紹性文章,因此讀者想要觀摩日本二十世紀漢學大師成果而翻看倉石武四郎著作集,一定會大失所望。

日本以往缺乏研究、教學漢語的理論基礎,倉石要在漢語教學的荒地上一手建立一套有效的理論與機制,包括編教材、編詞典、辦講習會、上廣播課,實在是可歌可泣的一部創業史。所編岩波中國語辭典不以漢字爲字頭,無論是單音節、雙音節還是多音節,都以「詞」爲條目,一律用羅馬字拼音順序編排,而且每一詞條都標注文、白、方言、俗語等使用場合之不同,充分體現倉石要探究當代漢語語言的學術興趣,後附以意義編排的詞表,簡直是現代版爾雅。這種奇特的體例,只有在倉石對傳統漢學的造詣、對語言學的熟悉、對漢語教學的熱情,還有當時中國的改革興奮狀態,幾種條件重合之下,才有可能出現。不僅前所未有,後繼也不會有人,自然要在學術史上佔據很重要的位置。相比之下,倉石的漢學成就,長期以來沒有引起學界的關注。京都大學至今有一批研究語言的學者,對段懋堂也很關注,曾經聽聞京都大學人文科學研究所退休教授高田時雄先生有意排印出版。至於儀禮疏考正,儘管有一九七九年影印本,至今仍未有解人。

二、以往對儀禮疏考正的評價

著作集第二卷末的賴先生解題提到倉石攻讀儀禮疏的情況,今連其上下文一起引録如下。

由作者(案:此指倉石)提倡,並且實現的新學風,要之與中文音讀分不開。自一九二八年作者爲出國研究「離開日本時起,……(中略)……日式訓讀已投棄于玄海灘(案:玄海灘指日本九州北部海域。此句意謂當離開日本渡華時,下定決心徹底放棄用日語解釋中文的日本舊習,而直接用現代漢語讀音閱讀古文)」,指的就是此事開端。

……(中略)……

作者前往京都在一九二二年,爲出國研究離開日本在一九二八年。此間前後七年的治學,應該說凡是在日本國內能學到的都學好,學問已經到一個極點。(原注:這麼講,與學術追求之無涯自然是兩碼事。)

在此期間,作者參加狩野直喜的儀禮疏演習課,多年後回顧往事,作者有多次提到過。據其親口敘述,令他感到最得意的是他發現緦麻章「士爲庶母」節賈疏「當雲大夫已上」「當」應該是「雷」字之訛。

以上,不怕冗長做介紹,是爲幫助作者「投棄于玄海灘」的究竟是如何東西,都有多沉重。

賴先生認爲一九二二至二八年間倉石在京都讀書,已經做到日本漢學的最高境界,只有去留學才能有進一步的飛躍。上一節引録的我的道路中,倉石自己也說在狩野直喜的指導下,學到了讀書方法。在此我們可以確認,撰寫考正在一九三一至三七年之間,但一九二三年他在狩野門下已經開始研讀儀禮疏。

賴先生的敘述引發我們思考一個問題:儀禮疏考正究竟屬於被「投棄于玄海灘」的日本傳統學風,還是訪華研究後的新學風?令倉石一生難忘的「雷雲」的發明在訪華研究之前,是在狩野門下讀書的成果,而且考正體例無異于清代傳統學術,很容易被劃歸「舊」學風。賴先生的敘述似乎也將「雷雲」一事包含在「投棄于玄海灘」的東西當中。不過,撰寫考正的整個過程,明明都在訪華回來後,倉石不可能偷偷跑回玄海灘重拾曾經「投棄」的東西,儘管「雷雲」的發明確實收録在考正中。

筆者推測,在倉石看來,狩野的讀書方法已經是新的,而且永遠不會過時。考正的基本方法應該與狩野研讀儀禮疏沒有兩樣。此間情況,不妨如此整理:安井小太郎(一八五八年咸豐八年生)他們的日語訓讀是第一種讀書方法;狩野(一八六八年同治七年生)用漢語直接理解,口頭表述用日語訓讀,是第二種方法;倉石(一八九七年光緒二十二年生)後來堅持口頭表述也用現代漢語讀音,是第三種方法。一九二八年訪華,將日語訓讀「投棄于玄海灘」,告別第一種方法,要改用第三種方法。至於第二種方法,屬於兩者中間,狩野的讀書,連每一個助詞都不要忽略,是徹底研究古代漢語文本語言的標準做法,固爲倉石所推崇,與安井他們的老式日本漢學截然不同。至於表述用日語訓讀還是用現代漢語讀音,不過是形式問題,並非本質所在。賴先生的敘述忽略了第一種與第二種之間的鴻溝,視第二種與第一種爲同類,過分突出第三種情況的革新意義,所以將一九三七年儀禮疏考正的內容劃歸爲一九二八年已經「投棄于玄海灘」的東西當中,而不覺其矛盾。

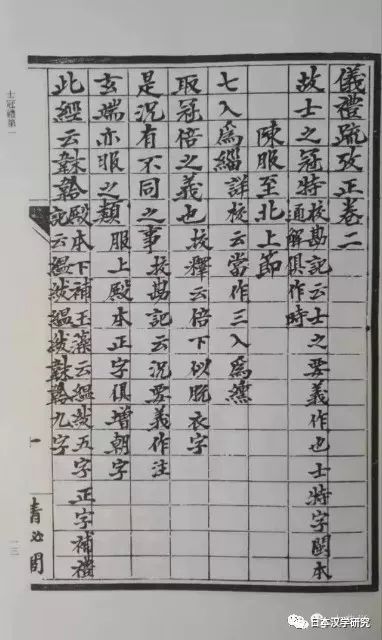

一九三七年撰成的儀禮疏考正,手訂原稿提交東方文化學院京都研究所。戰後取消東方文化學院,考正原稿隨同東方文化學院舊藏書轉歸京都大學人文科學研究所。一九七九年「東京大學東洋文化研究所附屬東洋學文獻中心」據人文科學研究所所藏原稿影印儀禮疏考正,作爲官方學術機構的非賣品,第二年才由汲古書院發行銷售。影印本卷首有簡短的刊行辭,其中有一段評論,翻譯如下:

倉石博士並非專研六朝或唐代。他善於運用繼承清代考據學的民國國學的優秀傳統,亦即樸學方法。本書乃倉石博士將這種方法施用於儀禮疏五十卷的讀書業績。是對鄭玄注儀禮經十七篇的賈公彥疏的「攷正」,即校訂文本的記録,是對賈公彥禮疏五十卷全文的校勘記。同時,通過這種校勘,也自然顯示對儀禮經文、鄭玄儀禮注的考訂意見。

刊行辭這種說法,應該反映二十世紀後半期日本漢學界對傳統漢學的基本認識。在他們心目中,民國國學繼承清代考據學,清代考據學又繼承漢唐注疏,一脈相承,而清代考據學尤其精密,民國國學是清代考據學的現代版。不少讀者會想到一個問題:如果認爲倉石繼承從清代考據學或民國國學,在清代已有阮元校勘記、曹元弼校釋的情況下,倉石又寫考正,豈不等於屋下架屋?難道說曹元弼校釋不足以體現「優秀傳統」?刊行辭沒有考慮這些問題,應該是因爲執筆者對倉石的學術,對考正的內容,缺乏具體的瞭解。至於刊行辭認爲倉石通過校訂賈疏,同時表示自己對經文、注文的理解,同樣出於缺乏瞭解的臆測。這種評論,或許適合於曹元弼,因爲曹元弼書名禮經校釋,儘管內容以校訂賈疏爲主,曹元弼固以彰顯經注義理爲目標。倉石與此不同,只要一讀,不難發現倉石對經文、注文無所措意。

蜂屋邦夫先生在東京大學東洋文化研究所多年主持儀禮疏讀書班,最後整理出版譯注「儀禮士冠疏」(一九八四年)、「儀禮士昏疏」(一九八六年),在後記中對參考文獻進行點評,其中對倉石考正的評價是認爲廣泛參考清人成果,取捨精當。蜂屋先生顯然也認爲倉石的研究方法與盧文弨、阮元、胡培翬、曹元弼等清代學者一脈相承,只有精粗程度之差別,而且清人成果卓著,考正很少發明,只不過編成精要得體、便於參考的匯總而已。由於他們對經學、禮學缺乏具體瞭解(蜂屋先生研究道教,儀禮疏讀書班也沒有經學專家),所以不知清人學術之本質與倉石截然不同。

三、倉石考正與清人著作截然不同

本節試論倉石考正與清人不同的本質特點,先看上引倉石自己得意的例子。

喪服緦麻章「士爲庶母」,傳曰:「何以緦也?以名服也。大夫以上爲庶母無服。」

賈疏:「傳雲『大夫已上爲庶母無服』,則爲庶母是士可知,而經雲『士』者,當雲大夫已上不服庶母,庶人又無庶母,爲庶母服者唯士而已,故詭例言『士』也。」

倉石考正雲:「『當』當作『雷』,字之誤也。通典(原注:卷九十二)引雷次宗曰:『爲五服之凡不稱其人者,皆士也。若有天子、諸侯下及庶人,則指其稱位,未有言「士爲」者。此獨言「士」,何乎?蓋大夫以上庶母無服,庶人無妾則無庶母,爲庶母者唯士而已,故詭常例以著唯獨一人也。』即謂此也。殿本、校釋紛紛改字,皆非。鄭氏私箋又雲『雷次宗說,賈氏疏蓋沿之』,不知賈氏明明引雷。學如遵義,亦爲暓惑如此。甚矣,魯魚之貽誤後人也。」

不知讀者有何感想?倉石發現賈疏此段出雷次宗,遂知「當雲」當爲「雷雲」之訛誤,其說固是。喪服疏屢引雷次宗說,多稱「雷氏雲」,而齊衰不杖期章亦見稱「雷雲」之例,則此賈疏直接引録雷說,其文當作「雷雲」,確不可疑。然如此校正單純無比,止需參閱通典即可知,何以使倉石感到得意?筆者猜想,可能就是因爲單純,倉石才認爲值得紀念。且看清人如何處理?殿本「當雲」改作「當由」,校釋雲「『雲』似當爲『以』」,是皆知此作「當雲」之不辭,而下文內容不難理解,以爲此段無非解釋經文所以特稱「士」之理由,遂爲改字,作「當由」、「當以」而不覺其失。鄭珍更有長段論說,其文如下:

按:雷次宗曰:「……云云……。」賈氏疏蓋沿之。愚謂喪服經例誠如雷說,不應此經獨詭常例。今以傳文推之,知「士爲」二字,淺人因傳妄加,非經原有。蓋緦麻諸親,自天子至於庶人,無不有者。天子已無期服,自不論緦。公卿大夫所服緦,唯此章貴臣貴妾,是其尊有不下及士。此外皆降一等,則俱無服矣。庶母既在緦章,大夫無服可知。傳必著「大夫以上爲庶母無服」者,正以經止言「庶母」,則嫌大夫以上亦服之。何者?……云云……,一也。……云云……,二也。……云云……,三也。故傳於此經特明之,見爲庶母者唯士爲然,大夫以上舉不服庶母也。若經本有「士爲」二字,則已顯出主名,與「諸侯爲天子」、「寄公爲所寓」等文一例,自移不到大夫以上,何嫌不爲庶母服而傳如此雲乎。

鄭珍明知賈疏所述出雷次宗,而誤以爲賈氏轉述雷說,不知賈氏引用雷說而已。然後發長篇大論,論證經文不當有「士爲」二字,以爲雷次宗、賈公彥皆失察。張錫恭引録賈疏仍作「當雲」,又引鄭珍說,以爲其說「似創而不背鄭義(案:「鄭義」謂鄭玄之喪服理論)」。可見清人止知討論經義,初無意于探索賈公彥文本原貌。換言之,清人與狩野、倉石之間,學術有本質區別,他們追求的目標截然不同。這一問題,至今學界未能有清楚的理解,有必要特別強調。

若論禮學功底,狩野、倉石他們絕非曹元弼、張錫恭之比,而他們校讀儀禮疏,發現很多清人忽略的問題,並能正確校定(儘管也有不少失誤)。不是因爲他們的學問比清人大,而是他們的學問與清人不同。清人治經學,研究經學學說,賈疏不過是參考資料之一,所以他們經常批評、否定賈疏,猶如宋人在校定漢注唐疏的同時,往往蔑視其說,另起爐灶撰作新注。清人對鄭玄注稍微客氣一些,但基本上也一樣,鄭玄的說法若不合「經義」,只能算鄭玄不妥了。都可以批評、否定了,所以他們沒有必要認真研究鄭玄、賈公彥的學說,更不用說他們的文本、語言。狩野、倉石與此相反,純粹以理解賈公彥儀禮疏文本爲目的,對「經義」毫無興趣。倉石自跋考正,發其四凡:一、考賈疏淵源,一、正賈疏疏謬,一、正宋刻訛脫,一、正近儒臆改。第一條探索賈疏每一段觀點的來源,第二條追尋賈疏應該如何寫,第三條排除版本訛誤,第四條洗滌後人臆改,整體目標在於瞭解賈公彥如何參考先儒成說,編成儀禮疏,據此恢復並保存賈公彥的語言。第二條所謂「正賈疏疏謬」,不過校正引文標題失誤之類,並非議論賈疏觀點之是非。

總體而言,清代、民國治經學者,往往標榜「經世致用」,對賈公彥及儀禮疏本身,沒有太大興趣,更無暇研究。因此在清人論說中,對賈疏誤會、曲解之處,俯拾即是,筆者曾介紹其一二(見拙著義疏學衰亡史論、學術史讀書記,北京三聯書店即刊),此不贅。讀者看倉石的四凡,也會聯想到胡培翬正義的四凡:補注、申注、附注、訂注。訂注以鄭注爲非,補注、申注、附注以鄭注爲是,非一是三,大致相當於「三七開」。重點在非,只是考慮到長期以來的權威性,還是要說七分正確。此時標準握在胡培翬手裡,他自己做法官,沒有必要、也沒有辦法仔細傾聽鄭玄、賈公彥的心聲。胡培翬認定鄭玄不妥,有時不便直接給他定罪,也會找賈公彥等替死鬼背黑鍋。法官擔負著維持社會秩序的重任,需要對判決結果負責,無法如辯護律師般詳細調查嫌犯個人情況,也顧不了產生冤案。

清人對賈疏的研究,不過是「工欲善其事,必先利其器」而已,只求其利,不管何器,這並不是胡培翬個人的問題。如盧文弨儀禮注疏詳校,嚴元照即有「以篤老之年校難讀之經,欲求其一無可議,難已」之歎。盧文弨是校勘名家,業師王文錦先生整理文集,曾摘録其校勘學論述,皆善言正理。然施諸實踐,則混亂不堪,故其校刊經典釋文,往往誤會內容,誤以經文之音爲注文之音,注文之音爲經文之音,根據一己之誤解來顛倒原書條目順序,消滅底本之正確資訊,使顧千里不得不評爲釋文厄運。其於儀禮疏亦然。如賈疏分節經文,幫助經文自某某至某某爲某事,然亦有不言分節之處。盧文弨遇此等處,輒以爲誤奪,必奮筆補足而後快,初不思賈氏原作如何。盧氏所作,乃替古人修改文章,視賈公彥猶如自己門生,毫無尊重之意,無怪乎他經常誤會賈氏文義而不自覺。

曹元弼是清末禮學專家,禮經校釋固然見功力,不可與盧氏同日而語。曹氏崇拜鄭玄,熟讀鄭注,因而也很重視賈疏,對賈疏的理解也相當精確。然曹氏畢竟是經學家,在他眼裡,賈疏也不過是非常有用的參考書,不可能作爲真正的研究目標。所以曹氏往往依據自己大致準確的理解,大膽改寫文字,全不顧傳本文字。如燕禮「樂正由楹內東楹之東告於公,乃降,復位」,賈疏:「至席工於西階上少東東面時,小樂正亦降,立于其南,北面。」校釋雲:「『至席工於西階上少東東面時』當爲『至大師等降立於鼓北東面時』。」案:如此改字,文通字順,確實合理,但只有「至」「東面時」用底本文字,中間八字徹底改寫,無法解釋如何產生如此訛誤。唐人賈公彥編撰,經宋人校定刊行之書,是一種歷史文獻。其中有賈公彥參考過的南北朝以來義疏作品的因素,有賈公彥自己的因素,是唐初成立的一種文本,經過唐代傳抄,北宋校定,又經過翻刻、修補,才形成現在我們看到的版本。我們想要知道北宋版的文本究竟如何,也要推想賈公彥原稿的文本究竟如何,是歷史文獻學的興趣。曹元弼顯然沒有這方面興趣,是興趣點不同。

狩野、倉石他們對「經義」毫無興趣,他們的目標就是精確理解賈公彥儀禮疏的文本。精確理解,也包含歷史因素,如賈說來源、版本訛誤等。他們既有處理版本、校勘問題的文獻學能力,也有探索學說演變、分析歷史語言現象的能力,在這一點上與以往的日本漢學家完全不同。清人面對儀禮疏,應該未嘗想過自己會讀不懂,儘管實際上經常誤會。狩野、倉石一開始就知道自己會讀不懂,所以虛心探索,百般研究,集中精力追究眼前文本每一個字之所以然。要說版本訛字,必須解釋如何會產生那種訛誤。若不得解釋,應該考慮自己的理解有問題。他們也不會滿足於理解學說內容,必須做到連每一個助詞的語氣都能體會到。清人看到「當雲」,要麼忽略,要麼臆改,明知此說之出於雷氏,終不覺「當」爲訛字。此又不足以爲清人病,因爲無論「當雲」「雷雲」,對他們治經學都不會有絲毫影響,他們沒有必要留心這些問題。目標不同,不必相責;求仁得仁,有何怨乎。

當然,「清人」也是過於籠統的概括,自然有例外。像顧千里是超群孤獨的文獻學家,可以視爲狩野、倉石的先人(請參拙文學撫本考異記)。民國也有像黃侃熟讀賈疏,又認真讀過胡培翬正義,所以能有胡疏「直可不作」的認識,與未嘗讀過具體內容的評論家亂吹捧清人新疏不同。(同理,日本早期亦有島田翰,是善讀書者。)但總體來說,清代、民國治經學、治禮學的基本上都是經學家,幾乎沒有人投入精力虛心閱讀唐人賈公彥作品,遑論研究。儀禮疏考正是儀禮疏的校勘記,表面看來似乎與詳校、校勘記、校釋同屬一類,但內容有本質區別。目標不同,關注點不同,所以不能相提並論,也不能評比高低。

四、儀禮疏考正的參考價值

如上所述,作爲專門關注儀禮疏文本而不只關心學說的校讀成果,儀禮疏考正既是第一部作品,同時又是至今唯一一部。同好之士,有意攻讀儀禮疏,倉石考正無疑是個最佳夥伴。當你發揮自己靈敏的語感閱讀賈疏,感到有點彆扭,懷疑文本有問題的時候,翻看考正往往會發現倉石也在同樣地方感到有問題,給你提供一個參考答案。二十年前筆者開始攻讀儀禮疏,參考多種清人著作,屢見他們誤解、曲解賈疏,徹底失望,同時發現唯獨倉石考正在認真學習賈公彥,如在黑夜裡聽到同行者的腳步聲,感到無比欣慰。今日讀者,只要不以「經世致用」或「復原古禮」爲目的,虛心研讀賈疏,都會有同感。

所謂篳路藍縷,而且五十卷規模不小,倉石花六年完成,也是在教學餘暇斷斷續續積累的成果,自然不會是完美的最終答案。在此提出今後我們可以繼續用力的方向,以期與讀者共勉。

儀禮疏版本流傳非常有限,當年倉石沒有用到特別的版本,版本異文不外乎校勘記所載範圍。我們今日有宋版要義影印本,宋版儀禮經傳通解影印本,都可以用來參校,是倉石當年沒有具備的條件。更要命的是黃丕烈影抄單疏本,現在不僅有再造善本影印本,還可以在北圖網頁免費流覽。黃抄本對底本字跡模糊之處都有鈐印標誌,可以推想宋版原貌。另外,天一閣藏顧千里校本,是理解張敦仁刻儀禮注疏、阮元刻儀禮注疏、汪士鐘刻儀禮疏文本的關鍵,十分重要(請參文獻2016年第一期周慧惠天一閣藏顧廣圻校儀禮注疏考述),也能在天一閣的網頁上免費流覽。有些文本疑義,看到黃抄、顧校即可解決,可喜可賀。此舉一例:士冠禮「請禮賓,賓禮辭許,賓就次」,注「次,門外更衣處也,必帷幕簟席爲之」,疏「雲『心帷幕簟席爲之』者……」。校釋雲「『心』當爲『必』,單疏作『心』」,考正雲「『心』當『必』之壞字,注疏本正作『必』」。此曹氏、倉石均爲俗本所誤。今案宋本要義作「以」,黃丕烈影刻嚴州本注即作「以」,顧千里校本雲「若注作『必』,賈當疏之」,則賈疏當作「以」,形訛作「心」作「必」,確不可疑。

倉石自跋考正,評論清人校勘「往往求之太過,疑其不可疑,或等閒視之,不中其關要」。然此事固無人可免,考正亦多此失,無需諱言。如士冠禮首節賈疏雲「自此至『宗人告事畢』一節,論將行冠禮,先筮取日之事」,考正雲:「『諏』誤『取』,各本正作『諏』。」案宋本要義亦作「取」,則單疏宋版必當作「取」,自不誤,故大宗伯疏亦雲「先帥執事,共卜取吉日」。作「諏」則「諏日」專指「人謀」,特牲所謂「不諏日」,士冠禮固不當「諏日」。是知俗本皆誤,倉石一時失誤,疑其不當疑。諸如此類,問題甚多,皆待讀者審擇。倉石沒有出校,今日可補之處,又不勝枚舉。

五、附論倉石的政治問題

最後爲倉石的政治問題做簡單的解釋。倉石是「京都帝國大學」的教授,在北京期間直接參與購買陶湘的叢書收藏,偷偷運往京都,作爲「東方文化學院」的藏書基礎。著作集第一卷收録漢文教育的問題、支那學的現狀這兩篇一九四三年的文章,表述一九四二年二月一八日新加坡淪陷時感到的解放感,又說日本人作爲「大東亞共榮圈」的領導者云云,有明顯的時代烙印。考慮到倉石作爲日帝高層成員的身份,有這種表現也很自然。戰爭期間在思想上能夠與帝國主義撇清界線的日本人極其罕見,如村上知行先生以盧溝橋事件爲機,毅然辭掉讀賣新聞記者一職,留在北京靠文筆謀生,十分奇特,不得不令人敬佩。日本一個小地方,沒有大後方存在的餘地,反對集權即無棲身之地,只好全民法西斯化。

然而,同樣接受帝國主義政權,如何表現又因人而異。倉石並非積極鼓吹「大東亞」的投機分子,對中國、中國人始終保持應有的敬意。支那學的現狀一文的主旨在要求日本發展漢學,振興現代漢語教學,以便提高日本對當代中國、中國文化的理解水準,絕無對中國學者指手畫腳的意圖。筆者認爲,倉石是一種政治盲人。曾見長澤規矩也先生一篇文章(東京帝大的門閥,筆者看到汲古期刊校樣,據雲有人反對,沒能刊發。據說至2000年長澤孝三先生出版「昔日老師,今日老師」,以此篇附録雲),介紹他接觸過的一些學者的生態。其中講到,倉石回到東京任教,是長澤在中間穿針引線。吉川幸次郎(一九〇四年生)小倉石七歲,本來是倉石學弟,後來同在京都帝國大學任教,開始嫌倉石的存在會妨礙自己事業的發展。於是長澤叫倉石調到東京,避免一山二虎。有趣的是,當長澤幫助這些背景時,倉石堅持說「吉川君才不是這種人」,不相信長澤的話。戰後倉石投身於漢語教學,也受新中國熱情的影響。著作集第二卷收録中國文字改革視察學術代表團報告一文,記録一九六二年訪問文字改革委員會的記録,以興奮的文筆,表達出「人民大眾」對「中華人民共和國」的「熱情」。因爲是善良的政治盲人,所以政治立場隨時而變,但主要往好的方向積極,並無居高臨下或損人利己等劣跡。孫人和先生是筆者業師王文錦先生的老師,深于禮學、音學,也治子學,是當時最傑出的讀書人之一。筆者到北京工作,一直承蒙孫先生令媛孫彥貞老師的關懷,曾聽她介紹說,當倉石重訪北京時,孫先生冒著政治風險,還特意去見倉石。這不僅幫助孫先生爲人的厚道,還能看到孫先生對倉石人品的一種認可。

倉石一生的成就,舉其大者,有儀禮疏考正、段懋堂之音學,一系列漢語教學活動以及岩波中國語辭典。每一樣都是投入大量時間、精力,默默奉獻的工作。他的所作所爲都很實在,就算做面向大眾的普及工作,如漢語教學,他教育了一批又一批無數的無名學員;又如翻譯論語,他用最平實的日語口語翻譯,解釋完全遵照朱熹集注,不加多餘的注釋,絲毫沒有賣弄學問,抬高自己身價的意思。這樣做的結果,他在社會上的名聲至今幾乎被埋沒,但我們都不懷疑今日日本的漢語教學是在倉石打好的基礎上發展過來,他的儀禮疏考正、段懋堂之音學、岩波中國語辭典都在發放不朽的光芒,永遠爲孤獨的後人提供勇氣。

[作者簡介]

喬秀岩,男,1966年生於日本福島,日本青山學院政治經濟學部教授。曾任北京大學歷史系教授、博士生導師,研究專長為古典文獻學、三禮、經學,在當前中國學界具有較大影響。

本微信公众号由石立善教授创办,

旨在发布日本汉学与汉学史

研究领域的各种学术资讯。

长按二维码

关注我们吧