雅典的民主政体既是光辉而哀伤的记忆,也是它被质疑和诟病的原因。如果民主政体是好的,为什么当时的有识之士如修昔底德、柏拉图和亚里士多德,都对它颇有啧声呢?为什么它的鼎盛时期也采用了强迫或半强迫的手段建立起希洛联盟,压榨和欺凌其它城邦呢?又为什么,会在伯罗奔尼撒战争中输给寡头制的斯巴达,并于80多年后,面对马其顿的腓力无力捍卫自己的政治独立呢?

从亚里士多德的《雅典政制》一书中我们得知,雅典初立之时并非民主体制,而是一人之治的王制。最先由选举产生的官职是督战官,因小城邦之间战争频仍,遇到了怯懦的王,全城命运堪虞。所以政治权力靠血统,军队统帅靠选举也是不得已的事情。但诚如《左传》所云,“国之大事,在祀与戎”。在古代社会,军事权力与政治权力实在是如影随行,不可分割。一个丧失了军队指挥权的国王,也必将丧失政治权力。所以,王制衰落,政治权力归于九个选举产生的执政官,这也是雅典由选举产生的第二个官职。

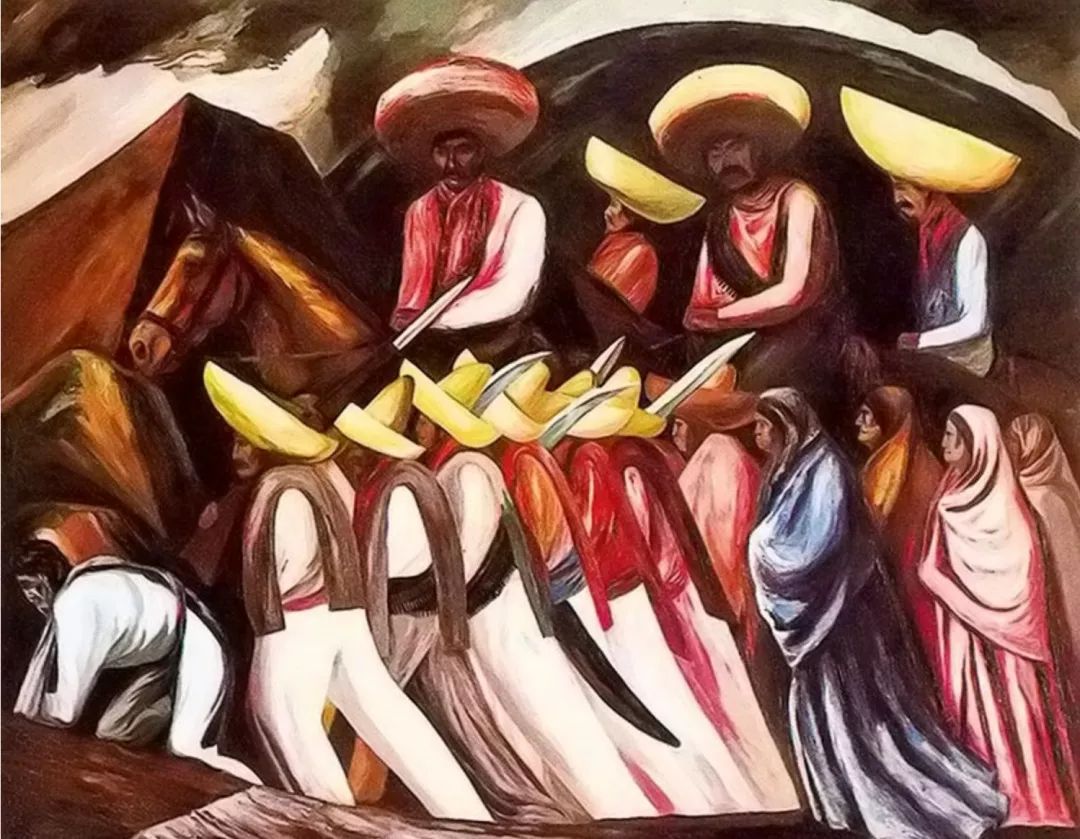

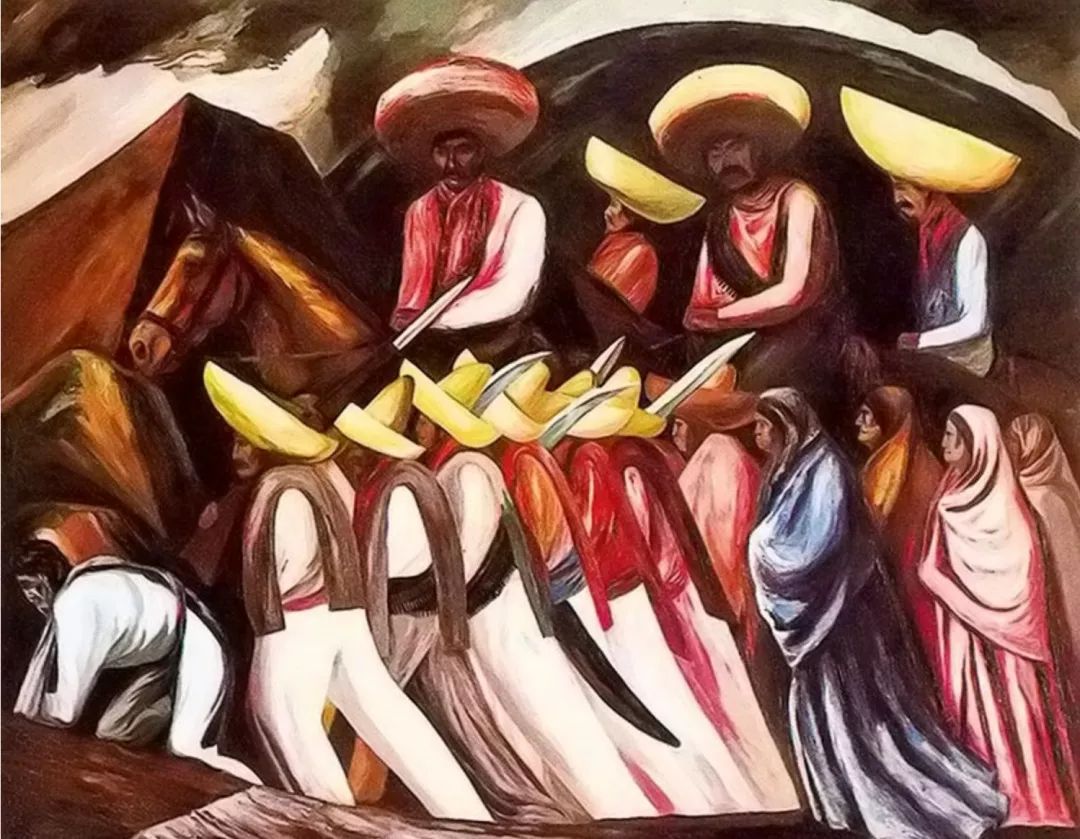

《萨帕塔主义者的游行》

需要注意的是,督战官和执政官均由401名议员组成的战神山议事会选举产生,而这些议员均为贵族。所以,雅典很长时间以来一直是贵族统治,王只是一个主管祭祀的虚君。

雅典第一次的政治改革是在公元前621年,史称德拉科法规,本质上乃是允许平民以其财产向贵族购买政治权利。亦即,从政的资格以拥有钱财的多寡来加以限制,而非仅凭血统。议事会的401人从年龄超过30岁的公民中抽签产生,在所有人都轮到过之后将重新开始抽签(意即上届议员无资格再次参加抽签,直至全体公民都轮到过之后)。

这里要注意的是:公民权仅授予那些可以武装自己的人。古代打仗,装备需自备。作为一名重装步兵,其装备除了长矛、剑和盾牌之外,主要花钱的地方是在一身的甲胄。荷马的《伊利亚特》里只要出现某甲杀死某乙,一定不会少了“忙剥了他的甲胄”这句话,说明死人身上的这套装备实在是很大的一笔财富。花得起这钱的人是很少的,其效果放在今天,类似于只有开着保时捷、穿一身Armani的人才有资格参加投票。另外,重装步兵之上还有骑兵和将军,将军与骑兵将官的参选资格是拥有至少100米那的自由财产,且其出于合法妻室的子女业已超过10岁,还须有四个具备同等资格的人联名具保。9位执政官的门槛低一些:拥有10米那之自由财产即可。

《Cortés and La Malinche》

第一次的改革总的说来是坏的,因为这是贵族混合了金钱的政治。财产门槛设得太高,使得政治权利的分布并未实质性地扩散开来。明显的副作用却是:在金钱的腐蚀下,贵族阶层丧失了古老的荣誉感。当政治与金钱联姻之后,便产生了明显的马太效应——多的要让他更多,少的反而要把他仅有的一点夺走——无论是政治还是经济方面,都是这样。频繁的战争,穷人们有交税和参战的义务,分战利品的时候却只能得到一些残渣剩屑。权利和义务的不对等,使得穷人们普遍陷入债务,不得不典当妻儿、质身为奴。梭伦的诗句正是当时社会的真实写照:

我看到,满腔悲痛地目睹

伊奥尼亚最为古老的邦土

正在遭受戕戮

公元前594年,梭伦成为贵族和平民各阶层一致同意的调停人,以首席执政官的身份实施第二次政治改革。

《战斗》

梭伦变法有很多有意思的地方,比如他禁止了在雅典城邦里打酱油:“凡是在城邦陷入纷争时不拿起武器跟随某一派别者将被褫夺其公民资格并且不得参与城邦事务。”孔子如果当官,大概也会颁布类似的法律,因为他也说过“乡愿,德之贼也”。今天我们推进公共政治,遇到的最大困难实在是酱油党。少数热心人为所有人的福祉出头,大多数人却报以冷嘲热讽的态度:“想出名啊?装X啊?整这个有啥用纯吃饱了撑的。”实在是令人寒心。但是如果真的争来了权利和好处,酱油党们是绝不会拒绝搭便车的。

梭伦变法的首要一条是废除一切已有债务,并禁止以人身自由为债务质押。在实施民主游戏之前,事先保障了游戏参与者不能被褫夺的个人权利,这实在是宪政的精髓所在。

其变法的第二条,是降低了参政的门槛。人们还是按照钱财的多寡分为四级:500桶户(每年出产的干湿产品能装满500桶及以上)、骑士(养得起马的,相当于300桶)、有轭牲户和雇工。所有的官职均向前三个等级开放,且以抽签决定。雇工也可参加全体公民大会且有投票权。另外,最穷的雇工还有资格充当陪审团成员。这里只有一个例外:管钱的财政官必须出自最富裕的500桶户。理由是,一旦他贪污,有钱可罚。

《萨帕塔》

梭伦改革总的方向,应该不错的。但有两个致命的问题:一是官职抽签而不是选举。这遭到了苏格拉底的反复嘲笑。苏格拉底说,你找个人做个雕像,尚知道找个行家里手,派兵打仗事关千百条人命和城邦的存亡,将军却是抽签决定,岂不荒谬?

另一个严重的问题是:梭伦规定凡愿意者可替人申冤,向公审法庭申诉。也就是说,人人都可以当公诉人,却没有相应的司法专业化和职业化。一切由有时多达几百上千人规模的陪审团投票决定。民事诉讼公共事务诉讼无所不包。政府和官员也都受其控制,权力之大令人咋舌。后来有人抱怨梭伦法典里多处故意的含混不清,目的就是引发多起诉讼由投票来定。投票这东西是数人头的,当然是人多的一方胜。如此一来,权力即滑向了平民一方,却没有少数精英与之平衡的机制。不要忘记,一个案子的陪审团成员也是由抽签随机产生的。所以前后矛盾随意荒唐的情况屡有发生。比如伯罗奔尼撒战争中,雅典与斯巴达在一场海战中取得了胜利,但因为风大,未能将己方尸体悉数收殓。陪审团的意见竟然是将十个海军将领全部处死,后来实际处死的是六名。判决执行后群众又后悔,复投票将当初提起诉讼者处死。完全就是一场闹剧。

《士兵》

梭伦变法之后,雅典居然出现了庇西特拉图家族的僭主统治。年已老迈的梭伦痛心疾首,把铠甲放在自家门口,声称“比我勇敢的没有我智慧,比我智慧的没有我勇敢”,讥讽民众的愚蠢和知识阶层的明哲保身。由此可见把政治全部交由民众投票也是不靠谱的事情。在最关键的时刻,群众往往不见了。庇西特拉图当政后,民主派首领被迫流亡。他们利用斯巴达人信神的特点,贿赂德尔菲神庙的祭司,让他们不断向斯巴达人传递“神喻”,去解救雅典人。靠着“外国敌对势力”,雅典才恢复了民主政体,实在是令人哭笑不得。

从僭主统治再次被解放出来的雅典人,惊魂未消,便急着开启了第三次政治改革。时为公元前509年,领导者为平民领袖克里斯提尼。克里斯提尼的改革是将以前的四个部落拆分为十个demo,以削弱氏族的古老权利,使得政治权力进一步朝上向公民大会集中。另外就是进一步降低了参与政治生活的财产门槛。虽然法律字面意思未变,官职仍然只向前三个等级的人员开放,但是却改成了自行申报制,你说你家有多少钱就是多少钱。这么一来,第四等级的雇工说自己家有头驴有头牛所以是有轭阶层,也没人去调查。官员的抽签事实上向全体公民开放了。公民权的实际限制只剩下两条:年满十八岁的男性,以及父母双方均来自雅典公民家庭。这样的人,占雅典全体人口的15%左右。其余的85%是妇女和儿童、以及外邦人和奴隶。

为防止僭主统治再度降临的危险,克里斯提尼居然搞出个陶片放逐法,大家投票,看谁有当僭主的潜质就投票将其流放十年,公民权和财产保留。被放逐者无权为自己辩护,一旦上榜,打包走人就是了。仅有的限定是:投票须超过6000人才有效。但是雅典当时识字的人并没有那么多。曾发生过的一个著名笑话就是:有一个农民央求别人在陶片上写上阿里斯提德的名字。而这人正是阿里斯提德本人。他就纳闷,问说“你为什么要提议放逐他呀?”农民回答说:“我其实也不认识他,但是别人总说他是什么正义之士,我实在是听烦了。”然而这个陶片放逐法,有幸上榜的显然就是热心公益和公共政治的人,不然怎么会出名呢?陶片放逐法一共搞了12次,驱逐了五个人,包括希波战争中居功至伟的海军将领地米斯托克利和著名的平民领袖海柏波拉斯。海柏波拉斯在雅典民望甚高,却因政敌联手促成了此次投票,被流放后死于萨摩斯的暴民之手。雅典人哀之甚痛,终于投票废止了陶片放逐法。

《冬季》

一人一票的民主,虽然在制度上保证了民众对公共政治的参与,却因为缺乏对个人权利及自由的保护,使得人们不愿意出头。另外,公众的愚蠢对于精英们来说始终是一个危险——当个少数派去冒犯大众实在是件危险的事情,所以有识之士选择了犬儒和乡愿。城邦的政治智慧是向下看齐的,而不是向上。通过投票,雅典公民发明了不计其数的官职,以使自己获得公共财政供养的机会。比如,有观戏津贴发放官,定额10人。牺牲品购买官,定额不详……总数达到了832人。但是别忘了,城邦中还有多达6000名有机会领取律贴的陪审员。各村社也有总数超过200人的“地方官员”。而雅典,据信最鼎盛时期,公民数还未超过两万人。在广场上,这些由抽签产生的官员们成立了各式各样的委员会、占据了大大小小的办公室。他们甚至还有一个食堂。官员们靠在躺椅上,享用着韭葱、奶酪、橄榄、大麦糕、葡萄酒,有时还会有鱼和肉——当然是公家掏钱。

权利越来越多的同时,民众们肯承担的义务却越来越少。在苏格拉底被处死80年之后,面对马其顿的腓力的威胁,德谟斯提尼痛心疾首地大声呼吁:“雅典的男人们,令我吃惊的是,你们曾经能够拿起武器反对斯巴达人,保卫希腊的权利。亲身参加战斗,直面危险,为的是让他人获得权利。但是现在……你们失去了自己的财产,却仍然坐以待毙!”

就这样,雅典的民主政体因缺乏对个人自由的尊重、缺乏专业化的法律、缺乏对贵族精英们的尊重,一步步走到自己的反面,自掘坟墓,死于自身制度所无法避免的愚蠢和冷漠。

end