转自:清华西方哲学研究

时间与他者*

Time and the Other

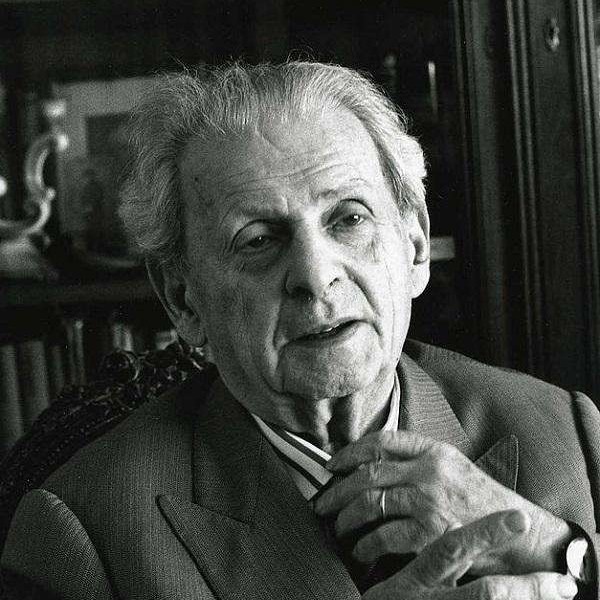

列维纳斯(Emmanuel Levinas)**

汪沛(WANG Pei)/译(trans.)***

第一章

题旨与纲要

这一系列讲座旨在展现,时间并不是孤立(isolé)与单个(seul)的主体的既成之物(事实/fait),反而恰恰是主体与他人的关系。

这篇论文不在任何一个意义上是社会学的。它也不在于谈论时间是何以被切割与被分派的,尽管我们取道社会而派生出诸概念,本文也不在于讨论社会何以允许我们对于时间做出一个表征。这与我们的时间观念毫不相关,它只与时间本身的观念有关。

为了支持这一论题,我们需要一方面,深化孤独(solitude)的概念;另一方面,思考时间提供给孤独的诸机运(chance)。

我们即将着手的分析并不是人类学的,而是存在论的。事实上,我们相信存在论诸问题与结构的实存。并不在那些实在论者—完全彻底地描述着被给予的存在(l’être donné)—所归于存在论的意义上。它在于确认,存在(l’être)并不是一个空乏(vide)的概念,而有其自身辩证,并且如同孤独或者集体(collectivité)这样的概念,它就出现在这一辩证的特定环节(moment),而且孤独与集体也并不仅仅是心理学概念,就像需要(besoin)那样,我们需要他人,又或者像是包含在这种需要之中的,对于他者的一种预知、一种预感、一种预期。我们希望呈现作为存在范畴的孤独,在存在的辩证之中展现它的位置,或者毋宁是,—因为“辩证”这一语词有种更为确定的意义,—展现孤独位于存在的普遍家政(économie)之中的位置。

那么,我们首先得放弃海德格尔的理解,就是那种将孤独放在一种与他者的先决(préalable)关系之中的理解。人类学上或许无可争辩,然而这一理解对于我们来说,在存在论上却是晦暗不明的。海德格尔确实把与他人的关系当作此在(Dasein)的存在论结构:事实上,它既不在存在的戏剧中扮演任何角色,也不在存在论分析(analytiqueexistentiale)中有任何位置。《存在与时间》中所有分析的展开要么是为了日常生活(la viequotidienne)的无人称性(impersonnalité),要么为了被抛的(esseulé)此在。另一方面,孤独的悲剧特征是不是派生于虚无(néant),还是源自死亡所着重强调的他人之缺乏(la privationd’autrui)?这里最起码有一种两可性(ambiguïté)。我们在此发现超出那借由社会性来定义的孤独和借由孤独来定义的社会性的可能。最后,在海德格尔那里,他人显现于“共在”(Miteinandersein)的本质境遇之中—彼此相互存在……介词“共”(mit/avec)在这里描述这一关系。由此,这是一种肩并肩的关联,环绕着某物,环绕着一个共同项(terme),对于海德格尔来说,更为确切地是环绕着真理(la vérité)。这不是面对面的关系。每个人都提供出所有,除了他的实存这一私人事实。我们希望展现的是,并不应当用“共”这个介词去描述源初的与他者的关系。

我们着手的方法将会引领我们去到那些或许颇为险峻的路途。它们不会有人类学论述那样悲怆的光彩。相反地,我们可以谈论关于孤独的别的东西,而不仅仅是它的不幸以及它与集体的格格不入,我们常说这种集体的幸福就在与孤独的相对之中。

那么,回到孤独的存在论根源,我们希望瞥见这种孤独究竟能够怎样被超出。紧接着,我们会说明这种超越不会是什么。它不会是一种知识,因为经由知识,无论情愿与否,客体会被主体吞没(absorbé),这二元性就消失了。它也不是会是一种绽出(extase),因为,在绽出之中,主体被客体吞没,在其统一性(unité)中重拾自身。这些关联都会导致他者的消逝(disparition)。

接下来,我们会碰到苦难(souffrance)与死亡的问题。倒不是因为它们是非常漂亮的议题,也不是因为我们能够就此做出精辟而时髦的论述;而是因为在死亡这一现象中,孤独就处于一个神秘的边缘。神秘,不是像那些未知之物,是被否定地理解的,我们将建立起对于它的肯定含义(signification)。这一概念能让我们察觉到,在主体中,有一种不能还原为完全彻底的复归于孤独的关联。在将会是神秘且不必然是虚无的死亡之前,不会产生一个议题对于另一个的吞没(absorption)。我们最后会论述显示在死亡之中的二元性如何成为与他者和时间的关系。

这些论述所包含着的辩证或许不是黑格尔式的。它不在于穿越一系列的矛盾,也不在于当历史停止之时诸矛盾的和解。相反地,我们希望朝向一种并不融合于统一体的多元论。并且,如果我们敢于这样做的话,那就同巴门尼德决裂吧!

实存的孤独

孤独的尖锐由什么构成?平常说我们永远无法单数地实存。我们被存在者和诸事物围住,我们与它们维持着关系。通过视觉,通过触觉,通过共感(sympathie),通过合作,我们与他者在一起。所有这些关系都是可及物的(transitive):我触碰了一个物体,我看到了他者(Autre)。但我并不是(suis)他者(Autre)。我独自一人。那么作为我存在(l’être en moi),我实存的事实,我的实存构成了绝对不及物的元素,那既没有意向性(intentionnalité)也没有关联的东西。诸存在者之间什么都可以交换,唯独其实存不可以。在这个意义上,存在,就是被实存所孤立。我是单子,就像我所是的这样。借由实存,我存在,不需要门窗,而不是借由在我之中的、不可交流的(incommunicable)某内容。如果它是不可交流的,则是因其根植于我的存在,那里有着在我之中最为私人的东西。这样,我的知识的所有增进,自我表达的方式的所有增加,仍旧对我与实存的关系没什么效果,最为典型的是内在关系。

首要的心态(mentalité)—或者至少列维·布留尔所给予的诠释——像是动摇了我们概念的基础,因为它看起来像是带来了一种可及物的实存的观念。我们已经有种印象,借由参与,主体不仅仅看到了他者,还是(est)他者。对于首要心态,这是比前逻辑或者神秘的概念更为重要的概念。尽管如此,它也不能把我们从孤独那里带走。一种现代意识,最起码,不会为如此小的代价放弃自己秘密(secret)与孤独。参与的经验或许是现时的(actuel),在这一程度上,它符合了忘我的融合(la fusionextatique)。它不足以维持术语的二元性。如果我们离开单子论,就会抵达一元论。

实存抗拒着一切关联与一切多元性。它除了实存者(existant)之外什么人也看不到。孤独的出现并不像鲁宾逊那样的一种事实上的隔离(isolement),也不像一种意识内容那样的不可交流性,而像是实存者与其实存之劳作(œuvre)之间坚不可摧的统一性。在实存者中接近实存,就是在统一之中把它关闭起来,并且让巴门尼德避开一切或许会被引去犯下弑父罪的后裔。这里有实存者,孤独就在这一显而易见的事实之中。构想一个境遇,在那里孤独被超越了,这就是检验实存者与其实存的链接的原则(principe)。这便是走向一种存在论(onto-logique)事件,其中实存者收缩(contracter)实存,我将这事件称之为位显(hypostase)。知觉(perception)与科学总是以已然具备其私人实存的实存者开始。实存者与其实存的关系是坚不可摧的么?我们能够返回位显么?

没有实存者的实存

让我们再度回到海德格尔。没有人会忽视这一区分—以上已经用到—Sein与Seiendes,être与étant,不过为了好听的缘故,我偏好翻译成exister与existant,倒不是赋予这些术语以一种特别的实存论的意义。海德格尔将主体、客体—诸存在(êtres)就是,诸实存者(existants)—与其存在的劳作区分开来。前者由名词或者名词性分词译就,后者则由动词译成。这种区分在《存在与时间》的开篇就提出了,这驱散了哲学史中的某些含混,即以实存为出发来达及拥有充分实存的实存者—上帝(Dieu)。

在我看来,海德格尔的这一区分是《存在与时间》一书中最为深刻的东西。但是在海德格尔那里,这只有区分(distinction),并没有分离(séparation)。实存总是在实存者中被把握,对于作为人的实存者,海德格尔“向来属于我的性质”(Jemeinigkeit)这一术语确切地表达了一个事实,即实存总是由什么人所占有。我不认为海德格尔会承认没有实存者的实存,这在他看来像是荒谬的。然而,还有一个概念—被抛(Geworfenheit)—扬凯列维奇说这是个“海德格尔特有表述”—常常被译为被遗弃或者被丢弃。我们着重强调被抛的结果,就该把它译为“被抛入”(fait-d’être-jeté-dans)……实存。好像存在者仅仅在先于它的实存中才会显现,好像实存已经独立于实存者,而已经发现了被抛的实存者再也不能成为实存的主人。恰恰因为如此,就有被丢弃、被抛弃。这才会出现一种实存的观念,没有我们,没有主体,一种没有实存者的实存。华尔先生或许说过,没有实存者的实存不过是一个语词。“语词”这个术语确实有些尴尬,因为它是个贬义词。但我还是完全赞同华尔先生。仅仅先行地需要确定在存在的普遍家政之中语词的位置。我也乐意讲,实存并不实存。是实存者实存。为了理解什么实存,求助于并不实存之物,很难说引发了任何哲学上的革命。观念论哲学家已经基本沿循不存在之物为存在奠基。

我们究竟应该如何切近那没有实存者的实存?让我们将一切实物、存在和人都考虑复归于虚无。我们能遭遇纯粹的虚无么?对于一切事物的这种想像性的摧毁之后,剩余的并不是什么东西,而是“有”(il y a)的事实。一切事物的不在场复归为一种在场:如同一个完全被淹没的处所,如同一个充满气压的命运(destinéd'atmosphère),如同虚空的饱和,或者寂静的嗫嚅。在这种对于诸实物与诸存在的摧毁过后,只有非人格的(impersonnel)实存的“诸力量的场所”(le «champ de forces»)。某种既不是主体,也不是实体的东西。实存的事实自我规定(s’imposer),当那里什么都没有的时候。它是匿名的:其间没有任何人,也没有任何将这实存承担起来的东西。这是类似于“下雨了”或者“天很热”这样的无人称(非人格的,impersonnel)。实存复归,无论否定(la négation)如何摒除它。这里像是有纯粹实存的不可避免性。

提及这实存的匿名性,我完全没有考虑哲学教科书里所说的不确定的基础,那里知觉勾勒出诸事物。这种不确定的基础已经是一种存在—一个存在者—某个东西。它已经落回了实体范畴之中。它已经具有这种刻画一切实存者的基本特质。我们所试图接近的实存(exister)—它是存在的作品,不能由实体表达,它是一个动词。这一实存不能够被完全彻底地申言,因为我们总是只能申言一个存在者(étant)。但是它自我规定,因为没人能够否定它。在所有否定之后,这种存在的氛围,这种作为“诸力量的场所”的存在再度显现,如同所有肯定与所有否定的场所。它永远不会勾连住一个存在的主体(objet qui est),也因为如此,我们称其为匿名的。

让我们通过另一种迂回切近这一境遇。让我们想想失眠。这一回,它并不关乎一个想象中的经验。失眠关乎永不结束的意识,也就是说,再也没有任何方式从所保持的警醒(vigilance)中撤回。警醒没有任何目的。就在被纠缠住的瞬间,我们已经丢失了所有始点和终点。当下黏结着过去;是过去的所有遗产;它没有任何更新。延续着的总是同一个当下或是同一个过去。一段回忆—将已经是关于过去的一种解放。在此,时间始于无端(nulle part),没有什么远离也没有什么变得模糊不清。只有能够标志失眠的那些外在的窸窣,引出了始点,在这无始无终的境遇中,在无人可以逃脱的不朽之中,与“有”(l’il y a)颇为近似的是,我们正要谈论的这非人格的实存。

通过警醒,压根不诉诸睡眠,我们将要准确地刻画“有”(l’il y a),并且描述在其自身的湮灭之中,实存现象的方式。警醒,没有无意识(inconscience)的庇护,没有撤回睡眠,如同一个私人领域的可能。这种实存并不是一种自在(en-soi),自在已经是种平静(paix)。它恰恰是所有自身(soi)的不在场,一种没有自身(sans-soi)。我们还能够通过永恒(étérnité)的概念来刻画实存,既然没有实存者的实存,并没有任何始点。一个永恒的主体是一种形容词的矛盾(contradictioin adjecto),因为一个主体就已经是一个开始。永恒主体不仅仅不能够开始任何,外在于他的,在他自身也无可能,因为作为一个主体,他得是开始并且排除永恒。永恒并没有得到安抚(apaisée),因为他并没有能承担起他的主体。

这种由虚无向实存的翻转,我们也能够在海德格尔那里发现。海德格尔式的虚无仍有一种主动性(activité)和存在:虚无使得虚无(le néant néantit)。他并不能保持宁静。在这种虚无的产出之中,他自我肯定(s’affirmer)。

但是如若需要把“有”的概念挪进古典哲学的一个宏大主题,我会想到赫拉克利特。不仅仅有我们不能在其间濯足两回的河流的传说,还有克拉底鲁的版本,我们甚至不能在这河流之中哪怕仅仅濯足一回。这不能够建立统一体—所有存在者的形式—的固定性。在河流中,缺失了固定性的最后一个元素,只有它才能够使得生成(le devenir)能够被理解。

没有实存者的实存,我称之为“有”,就是位显(hypostase)将要被产生(se produira)的处所。

但是我希望首先更大程度地坚持这一概念的结果。它在于推进一种没有虚无的存在的概念,没有开口(ouverture),也不允许逃避。这种虚无的不可能性也排除了自杀,它是一个人能够对存在所拥有的最后掌控,它的掌控的功能。我们什么都不再掌控,也就是说,我们处于荒谬之中。自杀显得像是对于荒谬的最后解脱。广义上的自杀也可以理解为麦克白绝望又清醒的反抗,尽管他明知这搏斗的无用。这一掌控—借由自杀的可能性,在实存中寻找一种意义的可能性,是悲剧的一种恒定事实。《罗密欧与茱丽叶》第三幕中茱丽叶的悲泣:“我保有死亡的权能”—仍是胜过了命数的凯旋。总体上,我们可以说,悲剧并不简单地是命运对于自由者的胜利,因为借由就在所谓命运的胜利之时承担起的死亡,个体逃脱了命运。但是正因如此,哈姆雷特超越了悲剧,或者说是悲剧的悲剧。他理解,“not to be”或许是不可能的,他也不再能够掌控荒谬,哪怕通过自杀。不可避免又没有出口的存在的概念,构成了存在的基础性的荒谬。存在即是恶,不是因其有限,而是因为没有限度。海德格尔所言的焦虑,就是虚无的体验。难道不正是,恰恰相反,—如果死亡指的是虚无,—死亡是不可能的?

通过警醒来刻画“有”似乎也显得有所悖论,就好像我们赋予纯粹的实存事件以一种意识。但是它又需要发问,警醒是否由意识所确定,而意识是否确实不是让它自己摆脱警醒的一种可能;意识自身的意义是否并不在于作为警醒,背靠着一种睡眠的可能性;自我的事实是否并不是逃离无人格的警醒之境遇的权能。事实上,意识已经参与了警醒。但是将之特别描画的,确是其向来保存“背后”撤退的可能性,为了睡眠。意识是睡眠的权能。充盈(plein)之中的这种罅隙就如同意识的悖论。

位显

意识是对于“有”之匿名警醒的破裂,它已经是位显,它指涉一种境遇,其间一个存在者置身于与他的存在的关联之中。我们显然不是去解释它为什么发生:形而上学之中并没有物理学。我们可以简单地展示位显的含义。

“是某物”(quelque chose qui est)的显现,在匿名的存在当中,构建了一个着实的翻转。它包含着如同属性的实存。实存属于它,恰恰由于这种对实存的掌控,这一掌控的限度我们将会看到—经由这种对于实存嫉妒而专有的掌控—实存者是单个的。更为确切的是,一个实存者的显现就是一个掌控的构建,在一个实存之中自行建构一种自由,从根本上保持匿名。为了在这一匿名的实存之中有一实存者,需要离开自身与复归自身的可能性成为可能,即自我同一性的作品。借由他的自我同一性,实存者自身已然被再度阖上;他是个单子(monade),一个孤独者。

位显的事件,就是在场(当下)。当下从自身出发,更有甚者,它是(est)自身的出发点。在实存的无始无终的无限脉络中,它是一道裂痕。当下撕裂开,又重新黏合;它开始;它就是开始本身。它已经有了一个过去,但以着回忆的形式。它有一段历史,但它却不是历史。

将位显比成当下,还并没有在存在中引入时间。尽管已经给予我们当下,我们还不能自我给出置身于绵延的一系列线性之中的时间的扩张,也不能自我给出这一系列的一点。这不是关于已经建构起来的时间中被切割出的一个当下,或者时间的一个元素,而是当下的功能(fonction),在实存的无人格的无限之中运作的裂痕的功能。它就像一个存在论的纲要(schéma)。一方面,它是一个事件,不再是任何东西,它不存在。但是通过存在的事件,某物能够从自身出发(partir);另一方面,它仍旧是一个纯粹的事件,需要由一个动词来展示。然而,在这个实存之中似乎有一种蜕换,已经是某物,已经是实存者。在实存和实存者的限度之中把握当下,这极为重要,它已经转化为一个实存者。

恰恰是因为,当下是实现(accomplir)那总是在逐渐消退(évanescence)的“从自身出发”的一种方式。如果当下能够绵延,它就会从先行于它的某物那里收到它的实存,它就会受惠于一种遗产。但它是来自自身的某物。我们没办法来自自身,除非从过去一无所获。逐渐消退也就是始端的本质形式。

但是,这种逐渐消退,怎么可能导致某种东西?通过一种辩证的境遇,描绘而不是排除一种现象,暂且称之为:“我”(je)。

哲学家总是意识到“我”的这种模棱两可的特征:它不是一个实体,而是一个典型的存在者。用灵性来定义—等于什么都没说,如果把灵性等同于诸属性的话。对于它的实存的模式(mode),对于自我之中那并没有排除完全更新之权能的绝对者,什么都没说。说这种权能有一绝对实存,就是说,至少把这一权能变形(transformer)为实体。相反地,在实存与实存者的限度去把握,作为位显的功能,自我一下子就伫立到变动与永久的对立之外,就像在存在与虚无的范畴之外那样。当我们理解到“我”并不是首先就是一个实存者,而是实存本身的模式,确切地说它并不实存,这一悖论才会停止。确实,当下与“我”翻转成了存在者,我们能够将之撰入时间,这样我们就如同存在者一样拥有时间。并且,我们能够拥有一种康德式的或者柏格森式的对于这种位显化的时间的经验,但是,这就是对于位显化的时间的经验,对于存在的时间(un temps qui est)的经验。它再也不是在实存与实存者之间纲要性的功能之中的时间了,不是作为位显的纯粹事件的时间。把当下作为实存者对于实存的掌控,寻找从实存达及实存者的途径,我们在这一研究计划中明白,我们再也不能把这研究看作是经验了。如果现象学只能是对于原样(radical)经验的方法,那么我们已经超出了现象学。当下的位显,无论如何,只是位显的一个瞬间;时间能够指引实存与实存之间另一种关系。这就是我们待会儿将看到的,与他人的关系的事件,让我们能够推导出一种超越了当下的单一位显的一种多元的实存。

当下,“我”—位显是自由者。实存者就是实存的主人。他把主体的阳刚的权能加诸他的实存。在他的权能中有某种东西。

首次的自由。这还不是自由意志的自由,而是始端的自由。它始于某种当下具有实存的东西。自由包含于一切主体,包含于有个主体,有一个存在者,这样的事实。这就是实存者在他对于实存的把握之中的自由。

孤独与位显

如果孤独已然在这一研究的开端被标志为,实存者与实存之间不可避免的统一,那它就不会来自某种关于他者的预设。它并不显现为,对于一种先行给予的与他人的关系的剥夺。它来自位显的作品。孤独是存在者的统一,在实存中有某物,由此出发产生实存。主体是单个的,因为它是一。这要求一种孤独,为了有一种始端的自由,实存者对于实存的掌控,也就是说,简言之,为了有实存者。那么,孤独就不仅仅是一种绝望和抛弃,同时也是一种阳刚,一种骄傲,一种主权。对于孤独的实存论的分析的特质,独独被引向在绝望的方面,已经成功产生了影响,使人忘记所有文学的主题,还有那些对于自豪、高贵、天才的孤独的罗曼蒂克又富有拜伦式的心理学主题。

孤独与物质性

然而,主体对于实存的这种掌控,实存者的这一主权,关涉一种反转的辩证。

实存由实存者掌控,与它自身同一,也就是说,单个。但是自我同一性并不仅仅是自身的出发点,它还是对自身的复归。当下在于对它本身的一种不可避免的复归。实存者的位置(position)的代价(赎金)就在它不能从自身松开这一事实。实存者照看着(s’occuper)自身。这种照看自身的方式就是主体的物质性。自我同一性不是一种与自身无争(inoffensive)的关系,而是对于自身的束缚,这就是照料自身的必然性。始端被它本身拖累,这是存在的当下,不是梦境的当下。它的自由马上就被它的责任所限制。这就是的巨大悖论:一个自由的存在已经再也不自由了,因为它对它自己负责。

自由关乎过往与未来,当下是关于自身的锁链。当下的物质特征并不来自于过往的施压与未来的焦虑。它来自作为当下的当下。当下已然撕裂了无限存在的脉络(trame),它无视历史,它由现在开始出发。况且,尽管这样,或者说因为如此,它委身于(s’engager)自身本身,进而知道了一种责任,转变为物质性。

在心理学和人类学描述中,这被解释为,“我”已经与自身束缚于一起,“我”的自由不像恩典(grâce)那样轻盈,而已经是重负,自我不可避免地就是自身。我这不是在玩弄同义反复。从自我到自身的复归(le retour du moi sur soi)不完全是一种平静的反映,也不是纯粹哲学的反思的结果。与自身的关系,就在布朗肖的小说《亚米拿达》里那样,与束缚于双重锁链的自我的关系,双重粘稠、笨重、愚蠢的但是恰恰就是与自我相伴的,因为它就是我(moi)。与在照看自身的需要之中展现出来的相伴相随(Avec)。所有的任务(entreprise)都是一种家务的骚动(remue-ménage)。我并不是像一个精神那样实存,或者一丝轻笑,一缕微风,我并不是没有责任。我的存在也是一种有(se double d’un avoir):我被自我本身挤得满满当当。这就是物质性的实存。于是,物质性并不表现为精神在墓穴或者肉体的囚禁中的偶然跌落。它伴随—必然地—主体的涌现,在实存者的自由中。理解肉体由其物质性出发—在自我(Moi)与自身(Soi)关系中的具体事件—就是将它带回一个存在论事件。存在论的诸关系并不是脱离肉体的(désincarné)。自我(Moi)与自身(Soi)的关系也不是精神对于它本身的无争的反映。这就是人之物质性的全部。

这些都聚在一起:自我(Moi)的自由和它的物质性。首先的自由来自匿名的实存,它涌现出一个存在者,作为代价包含:紧紧缚住自身本身的“我”(je)的最终(le définitif)。存在者的最终构建起孤独的悲剧,这就是物质性。孤独不是悲剧的,因为它是对他者的匮乏(privation),但是因为它在自己的自我同一性的囚禁之中被阖上。打碎这物质性的锁链,就是打碎位显的最终。这是时间之中的存在。孤独是时间的不在场。被给予的(donné)时间,本身位显化的,阅历丰富的,主体裹挟着它的自我同一性所经历的匆匆流逝的时间,是不能松开与位显之关联的时间。

第二章

质料是位显的不幸。孤独与物质性相伴相随。孤独不是一种当所有的需要都被满足时,就会在一个存在面前自我展现(se rélève)的高级的焦虑。它也不是向死而在(l’être pour la mort)的荣幸的经验,而是,我们可以说,被质料所搅扰的日常实存。在来自位显本身并且表现我们实存者的自由事件的物质操心(souci)的程度上,日常生活,远不是构建一种失败,远不是如同一种作为我们形而上学命运的背叛的显现,形成了(former)孤独的实现(accomplissement),还有去回应它那深沉不幸的无限凝重的尝试(tentative)。日常生活是一种救赎的操劳(préoccupation)。

日常生活与救赎

我们难道不能解决所有当代哲学构建起來的这一矛盾么?对于更好的社会的希望和对于孤独的绝望,这两者都建立在自称自明的经验上,显现在难以逾越的强烈对照之中。在孤独的经验和社会的经验之间,并不仅仅只是对立,而是二律背反(antinomie)。它们各自要求算作一种普遍经验并且能够说明另一方,将其突显为一种本真经验的堕落。

在社会学和社会主义的积极构建中,孤独的感情维持着,恐吓着。它能够揭露交流的快乐,集体的工作,还有使得这世界变得能够居住的一切,就像帕斯卡尔的区分,就像是对于孤独的简单遗忘。发现自己定居于世上,料理诸多事情,与它们息息相关,甚至向往支配它们,这些事实—并不仅仅在孤独的经验中被贬低,还被一种孤独的哲学所解释。对于诸事物与诸需要的操心会是个失败,在包含诸需要本身的最终有限性面前的一个逃离,一种不合逻辑,一种非—真实,致命的,诚然,但承载着一种次等的、应受谴责的标志。

然而,反过来同理。在帕斯卡尔的、克尔恺郭尔的、尼采的和海德格尔的焦虑当中,我们表现得如同担惊受怕的资产阶级,或者我们疯了。没有人会把疯狂当作救赎之路。弄臣,莎士比亚悲剧中的疯子,就是那兼有对世界的脆弱与境遇的荒谬有着清醒的感受与表述的人—他并不是悲剧的主角,他可没什么需要克服。在一个满是国王、王子和英雄的世界里,他是一个序幕,由此,这个世界被疯狂之风掠过,—他不是那熄灭光明、掀翻帷幕的暴风雨。我们徒劳地去计量那些失败,日常生活,动物性,卑劣的物质主义(唯物主义),操劳的一切,那填满我们漫长白天的这些东西,它们将我们从自己的孤独中唤醒,从而把我们抛进与同胞的关系,这些操劳并不是在任何情况下都轻浮可笑。我们可以想想,本真时间源初地就是一种绽出,我们给自己买了一只表,尽管实存的赤裸,但仍旧需要尽可能体面地穿着。而当我们写一本关于焦虑的书,我们为了某人去写作,我们要经历所有把编纂与发表分离的步骤,我们表现得,有时候,像是焦虑的商人。被判了死刑的人在他的最后路途之前理顺自己的衣服,接过最后一根烟,在排射之前找寻一个意味深长的语词。

会有些简单的反驳,使人想到某些实在论者对于观念论者所做出的驳论,当他们指责到这分明是在一个虚幻的世界里面饮食、呼吸。某些情况下,这些驳论就不那么微不足道,它们并不反对一种形而上学的表现(导向,conduite),而是一种道德的表现。每一对抗的经验都是一种道德。它们相互对立,并不是认为对方是错的,而是对方的非本真性。当那些操心面包胜于焦虑的大众对于精英公然对立否认,在这一素朴性之外还有些别的东西。由此,源自经济问题的人道主义中搅动发出一种洪亮的声音,由此,生发出一种工人阶级要求追索上升为人道主义考虑中的权能。这一行为,已经是一种简单地往非本真性坠落,或者像一种区分,或者像一种我们的动物性的合法亟需—这些对此无法解释。

对于一种建构性的、积极的社会主义,孤独与这些焦虑,在一个促成坚实性与清醒的世界中,就是鸵鸟的位置(逃避现实),社会转型的时段的—奢侈或者残余的现象—副现象;一个失心疯的个体的荒谬的梦,一具凑起来的躯体的脱臼。它还与孤独的哲学享有同等权利,也就是社会主义人道主义者可以把对于死亡与孤独的焦虑,称之为谎言与饶舌,甚至愚弄欺哄和花言巧语,本质面前的逃离和崩塌瓦解。

被救赎的需要和被满足的需要之间有一个二律背反—约伯与以扫。然而,救赎与满足之间的真正关联并不是古典观念论所意识到的,也不是现代存在主义所坚持的一切。救赎并不要求对于需要的满足,如同一个高阶的原则,要求这种坚实性,要求它的基础有所保障。我们日常生活的规矩当然不是我们动物性的简单后遗症,这一动物性连续不断地由精神活动超越。但是对于救赎的焦虑(inquiétude)也并不涌现自需要所带来的痛苦(douleur),这可能是它偶然的原因,就像贫穷或者无产者才有机会获得对于天国大门的一瞥。我们并不认为,对于工人阶级所不堪忍受的压迫,独独给出了一种关于压迫的纯粹经验,从而能够在其间苏醒(réveiller),在经济自由之外,对于一种形而上的自由的乡愁。革命抗争偏离了它的真正意义与实际意图,当它仅仅被当作灵性生活的基础,或者,通过其危机,当它得去唤醒使命之时。经济抗争已然同为了救赎的抗争平起平坐,因为它就基于位显本身的辩证之上,通过它建立起最初的自由。

在萨特的哲学中,我不知道有什么天使般的呈现(Il y a dans la philosophie de Sartre je ne sais quelprésent angélique)。实存的所有重量都已经被扔回过去,当下的自由已经坐落在物质之上。就在当下,就在其涌现的自由中,认识到物质的所有重量,我们希望同时认识物质生命,与它对实存之匿名性的胜利,还有那悲剧的终结,它被自己的自由缚于其上。

通过将孤独与主体的物质性联系起来,物质性就成了他自身的锁链,我们可以理解,在哪种意义上,世界与我们在世界之中的实存构成主体的基础一步,为了克服属于他自己的重量,为了克服他的物质性,也就是说为了解开系于自身与自我的纽带。

通过世界的救赎:滋养

在日常实存中,在世界之中,在某种程度上,主体的物质结构已被超越(surmonté):在自我与自身之间,显现出一种间隔。自我同一的主题并不立刻回到自身。

自海德格尔以来,我们已经习惯了把这个世界作为工具的集合。在世界之中的实存,就是作为(agir),但是这种作为旨在为了客体而拥有我们的实存本身。工具相互指涉,为了最后回转向我们对于实存的操心(souci)。按下一个浴室的按钮,我们打开了整个存在论问题。完全整个儿的。这似乎躲过了海德格尔—如果有什么东西还真能以这种方式躲开了海德格尔—先于作为工具的系统,世界是滋养的整体。人生在世,并不能跃过这些充实他的客体(objets,东西)。无论说,我们为了饮食(manger)而生活,还是说,我们为了生活而饮食,都不真切。饮食的最终目的(la dernièrefinalité)包含在食物当中。我们嗅一朵花,它的芬芳先定了这一行为的最终目的。漫步,其目的就在于呼吸新鲜空气,而不是为了健康。也正是诸种滋养刻画了我们在世界之中的实存。忘我的实存—超出了自身的存在—但又被客体所限定。

与客体的关系可以由享受所刻画。所有享受都是一种存在方式,同时也是种感觉(sensation),也就是光与知识。客体的吸收(absorption),同时也是与客体的距离。享受之中,主要地包含一种知识,一种亮度(luminosité)。从而,主体,在自我提供的诸种滋养面前,就处在空间里,与对其实存不可或缺的所有客体都有距离。尽管在位显的完全彻底的自我同一性里,主体深陷在他自身(en lui-même),在世界之中,而不是返回到他自身(à soi),这儿有种“与为了存在而必不可少之物的关系”。主体同他自身(lui-même)相分离。光是这种可能性的条件。在这种意义上,我们的日常生活已经是从实现主体的最初物质性中解放出来的一种方式。日常生活已经包含了一种对自身的遗忘。“诸种世俗滋养”的道德就是最初的道德。最初的克己的(abnégation)道德。却不是最后的道德,我们需要跃过它[1]。

光与理性的超越

对自身的遗忘,享受的亮度,没有打破自我与自身间不可挽回的依恋,如果我们把这种光分离于主体有其栖身所在的物质性的存在论时间,如果以理性之名,我们把这光明确立为绝对。由光明给出的空间间隔就瞬间被光所吸收(absorbé,吞没)。正是通过光明,某物才异样于我(autre que moi),又已然好像它是从我这里出离的似的(sortait)。被照亮的客体是我们所邂逅的某物,又由于它是被照亮的,我们遭遇它就好像它从我们这里出来似的[2]。它没有强烈的陌异性。它的超越包含在内在中(immanence)。正是有我本身的陪伴,我在知识与享受之中发现自己。光的外在性不足以将自我从自身的囚禁之中解放出来。

光与知识对我们显现于位显中它们所处的位置,也在位显所带来的辩证之中:一种为了让主体能够摆脱实存的匿名而获得自由的方式,但又使得主体通过其实存的自我同一性(也就是物质性)缠绕在他自身,与他的物质性保持着距离。然而,分离于这一存在论事件,分离于接受了别种解放方式之许诺的物质性,知识不能超越孤独。理性与光,就其本身,耗尽了作为存在者之为存在者的孤独,实现了存在作为一个指涉一切的单个与独特的点的命运。

把所有都囊括进其普遍性,理性在其孤独中发现自己。唯我论(solopsism)既不是种谬误,也不是种诡辩:而恰恰是理性的结构。倒不是因为它所包含的感觉的“主体性”特质,而在于知识的普遍性,也就是光明的无限度(illimité),没有任何东西能存在于它的外面。这样一来,理性从不需要与别的理性讲话(Par là la raison ne trouve jamais d’autre raison àqui parler)。意识的意向性使得自我得以区分于事物,但并不能抹除唯我性,因为其元素—光明—给予我们对外在世界的掌控,却不能让我们发现一个同伴。理性知识的客体性并不剥除任何一点儿理性的孤独特质。客体性往主体性的可能的返转是作为一种理性哲学的观念论的论题。光的客体性,也就是主体性本身。所有客体都能够用意识的术语去言说(être dit),也就是被放置在光里面。

只有基于一种不返回起点的超越,空间的超越才可以被确保。只有同物质进行抗争,生活才有可能成为救赎之路,它遭遇了这一事件,日常超越便不再总是落回同一个点。为了察觉这一超越,这一支持光之超越的超越,这一带给外在世界以一种实在的(réel)外在性的而超越,我们需要回到具体情况,在那里,光在享受中,也就是在物质性的实存中,被给出。

第三章

我们已经处理过单个的主体,因为他是实存所以是单个的。主体的孤独就在于他与实存的关系,他就是实存的主人。这种对于实存的掌控是开始的权能,是始于自身的权能;始于自身并不是为了有所作为,也不是为了思考,而是为了存在。

我们接着展示了相对于实存者的匿名实存的自由成了自身的锁链,自我同一性的锁链。具体而言,经由自身,自我同一性的关系里塞满了自我,自身或者物质性给自我带来的烦扰(souci,操心)。主体,把从所有与一个将来或是一个过去的关系所引出的抽象,强加给自身,在其当下的自由中也是如此。其孤独在最先并不是毫无挽救余地的事件,而是被抛去作他自己的养料,深陷在他自身之中。这就是物质性。需求的超越也是如此,把主体放置诸多在滋养的对面,放在作为滋养的世界的对面,需求的超越提供给主体以相对于他自身的自由。世界使主体得以参与实存,以享受为形式,允许主体与自身有所距离地实存。他被吸收于他所吸收的客体中,同时又维持着相对于这客体的一段距离。一切享受也都是感觉,也就是知识,与光。一点儿也不是自身的消失,而是对自身的遗忘,作为初次的克己。

劳动

然而,这种借由空间的瞬时的超越,逃不出孤独。使得我们与不同于自身的别样事物相遇的光,让这相遇像是这东西已然出自于我似的。光芒,明亮,这就是理智本身,它使得所有都来自于我,它把一切经验带回为回忆(réminiscence,柏拉图的回忆说)的元素。理性是单独的。而在这个意义上,知识永远不会在这世上邂逅任何真正有别于它的东西。这就是观念论的深刻真实。如此,预示着空间外在性与诸瞬间(instant)相互的外在性之间的彻底差异(l’extériorité des instants, les uns par rapport auxautres)。

在需求的具体之中,使我们远离我们本身的空间总要被克服。我们需要跃过它,需要抓住客体,也就是说需要用手劳动。在这个意义上,“不劳动者不得食”是一个分析命题。诸工具与工具的制作延续了消灭诸距离的空想理念。从朝向工具所打开的向度来看,以现代工具为始端—机器,—机器持续地撤消了劳动,我们受这一功能的打击远胜于海德格尔所特别考虑过的机器的工具性功能。

又,在劳动中,—也就是在努力中(effort),在辛劳中(peine),在痛苦中(douleur),—主体再度发现了实存的重量,这重量指示了实存者的自由。辛劳与痛苦(douleur),这些就是实存者的孤独最终所还原为的现象。我们现在就对此做一探讨。

苦难(souffrance)与死亡

在辛劳中,在痛苦(douleur)中,在苦难中,我们在纯粹的状态里再一次发现了,构成了孤独之悲剧的决定因素(le définitif)。享受的忘我并不能超越这一决定因素。有两点需要强调:我们将在需要和劳动的痛苦(douleur)中,而不是在虚无的焦虑中,继续对于孤独的分析;我们讨论的所谓“痛苦”(douleur)在很弱的意义上是生理的,因为在这种痛苦(douleur)中,实存的承诺(engagement)并无任何歧义。然而,在道德痛苦(douleur)中,我们能保存一种尊严与痛悔的态度,从而已然获得自由,所有程度的生理苦难都是一种脱离实存瞬间的不可能性。苦难是存在的不可挽回性(irrémissibilité)。苦难的内容与脱离苦难的不可能性混淆起来。这并不是用苦难来定义苦难,而是强调这构成本质的特殊蕴含。在苦难之中,任何避难所都不见踪影。直截了当地袒露于存在面前。苦难就在于逃离与退却的不可能性。苦难的所有剧烈尖锐就在这种退却的不可能。苦难是被迫陷于(acculé)生活和存在。在这个意义上,苦难就是虚无的不可能性。

但是,在苦难之中,同时还有一种可以称之为“不可能的虚无”,死亡的临近(proximité)。苦难能够在死亡中终结的并不仅仅只有感情与知识。痛苦本身包含在其中,就像一个极点,就好像有什么比苦难更令人揪心的东西就要产生,就好像尽管构成苦难的回撤向度统统缺失,它仍旧为一个事件留下来一片空地,就好像它仍旧会对某事物感到焦虑,就好像我们就面临着一个事件,我们就在这里完全揭示苦难(jusqu'au bout dévoilé dans la souffrance)。痛苦的结构就在于其对于痛苦的依恋(attachement),结构被延伸展开,而直到一个未知,这是光的术语所无法翻译的,也就是不屈服于这种自身到自我的私密性,我们所有的经验都返回于这种亲密性。死亡的未知并不一下子就自我给出,比如说虚无,而是关联与一种虚无的不可能性的经验,并不意指死亡是无人返还之境,从而那儿其实,仍旧是未知的;死亡的未知意指,与死亡的关系不能在光当中发生;意味着主体处在与那不出自于他的东西的关系中。我们可以说,这是与神秘的关系。

死亡就在苦难中,在所有的光之外自我显明(s’annoncer)的方式,是主体被动性的一种经验,直到主动为止(jusqu’alors a été actif,复合过去时),就在他被自己的本性(nature,自然)所淹没时,主体也还维持了(demeurait,未完成过去时)主动,但他保留了担当起自己既定事实的可能性。我称之为:被动性的一种经验。一种说法,因为经验总是已经意指知识,光与主动性;因为经验还意指客体向主体的返还。作为神秘的死亡对照于已被把握的(comprise)经验。在知识中,所有被动性,经由光的中介,都是主动性。我所遭遇的客体已被把握,一整个儿地,并被我构建起来,而死亡宣告了一个事件,主体所不能掌控的事件,与这事件相关联,主体不再是主体了。

接下来,我们就要开始分析苦难当中的死亡,同大名鼎鼎的海德格尔“向死而在”的分析相比,它显得特殊一些。向死而在,在海德格尔的本真实存中,是种极度清醒,从而也是一种极度阳刚。正是通过此在而来的实存的最终可能性的假设,一切别的可能性才成为可能[3],也正是它使得抓住一种可能性的事实成为可能,也就是使得行动与自由成为可能。在海德格尔看来,死亡是自由的事件,然而在我们看起来,主体在苦难之中似乎达及了可能的限度。它发现自己饱受束缚,沉沦淹没,以某种被动的方式。在这个意义上,死亡是观念论的限度。

我甚至怀疑,我们与死亡的关系的主要特征怎么就没有引起哲学家们的注意。论证应该开始之处,并不是我们恰恰一无所知的死亡的虚无,而是一种境遇,其中某种绝对不可知的东西显现了;绝对不可知,也就是对于一切光明都陌异,使得所有可能性的前提都不可能,却又是我们自己被攫住的地方。

死亡与将来

这就是为什么,死亡永远不是一个当下。这是老生常谈了。古代的谚语意在消解对于死亡的害怕:如果你存在,它就不在;如果它来了,你也不存在了,—毫无疑问,这误会了死亡的所有悖论,因为它删掉了我们与死亡的关系,这恰恰是一种独特的与将来的关系。但是,至少,这条谚语肯定了死亡这一永恒将来。死亡丢弃了所有当下,这一事实并源自我们在死亡面前的逃离,或是源自最后时刻不可饶恕的嬉戏,而在于,死亡是不可把捉的,死亡标示出了主体的阳刚与英雄主义的目的。现在(le maintenant)之事实就是,我是主人,可能性的主人,把握住可能性的主人。死亡永远不会是现在。当死亡在这里,我不再会在这儿了,才不是因为我是虚无,而是因为我不能把捉住。我作为主体的掌控,阳刚和英雄主义,由于死亡的关联,既不能是阳刚也不能是英雄主义。就在苦难的中心,我们已经捉住了死亡的邻近关系—仍旧在现象的层面—从主体的主动性到被动性的转变。并不是在苦难的瞬间,被迫去存在的我还把握着它,在此我仍旧是苦难的主体,而是在泪水与啜泣之中,苦难朝向它们翻转过来。在此苦难达及了它的纯粹性,此时我们与苦难之间毫无阻隔,这种极端的前提转变为极端的不负责任,转变为童年。啜泣就是如此,也正是由于它,宣告了死亡。死亡,就是回到不负责任的状态,也就是孩童式的啜泣的震颤。

请允许我再一次回到莎士比亚,在这一系列讲演之中我已太多次引到他。可我时常认为,整个哲学不过就是莎士比亚的一场沉思。悲剧英雄不就承担起了死亡么?我乐于简要分析一下《麦克白》的尾声。麦克白知道,勃南森林向邓西嫩城堡移动,这就是命运的征兆:死亡临近了。当这征兆实现之时,麦克白哀叹:“吹吧,狂风!来吧,灭亡!”而接着:“敲起警钟来……就是死我们也要捐躯沙场。”临死之前还有一场战斗。失败的第二个迹象此时还没显露。那些女巫不是预言在先,妇人所生之子皆奈何麦克白不得?然而,麦克德夫,恰恰就不是妇人所生下的。此时,死亡近在眉睫。“愿那告诉我这样的话的舌头永受诅咒,”麦克白向麦克德夫哭号,那人有着压倒自己的力量:“因为他使我失去了男子汉的勇气……我不愿跟你交战。”

这就是被动性,不再有任何希望。这就是我所说的阳刚的终结。但是,希望瞬间再度重生,让我们听一听麦克白最后的台词:

“虽然勃南森林已经到了邓西嫩,虽然今天和你狭路相逢,你偏偏不是妇人所生下的,可是我还要尽我最后的力量。”

在死亡之前,总还有最后的机会,这才是英雄所紧紧攫住的,而不是死亡。英雄就是那总能察觉到最后一次机会的人;人总是执意于发现诸种机会。死亡也就从来不曾被承担起来;死亡会到来。自杀并不是个相反的概念。死亡的永恒迫近是它本质的一部分。在当下,主体的掌控得到确认,那里有希望。希望并不是通过某种“致死的一跃”,通过某种前后矛盾,添加于死亡之上;在死亡的时刻,希望就处在那给予将死的主体的边缘上。我呼吸,我期许(Spiro-spero)。对于这种承担死亡的不可能性,《哈姆雷特》就是个绝佳见证。虚无是不可能的。正是虚无,能够留给人以承担死亡的可能性,从实存的奴役那里夺走至高掌控。“存在或是死亡”就是意识到了这种消失殆尽的不可能性。

事件与他者

我们能够从对于死亡的分析中引出什么呢?死亡成了主体阳刚的限度,借由位显,这种阳刚就在匿名存在的核心已然成为可能,并且自我显示于当下的现象里,显示于光明之中。并不是说,存在着主体各种不可能的投机(entreprises,venture),也不是指诸种权能是某种方式的有限(fini);死亡并不宣告一种事实,与它对立的一切,我们都无可奈何,我们的力量并不足够;诸种超越了我们力量的事实已经在光的世界里涌现。对于死亡的临近至关重要的是,在某个时刻,我们再也不能够有权能了(pouvons pluspouvoir);就是这样,主体失却了他作为主体的掌控。

掌控的这种终结表明,我们已经以这种方式承担起存在,一个我们不再能够担当起的事件会到来,我们甚至不能通过视觉来担当起它,因为我们总是被经验世界淹没。一个事件降临到我们这里,我们没有任何绝对“在先”(a priori),我们不能有哪怕只是计划,就像今天所说的那样。死亡,就是,拥有一个计划的不可能性。这种对死亡的临近表明了,我们就处在与某种绝对他者的东西的关系里,某种承载着他异性的东西,不是作为一种暂时的决定,那种决定我们通过享受可以理解,而是某种实存本身就由他异性构成的东西。我的孤独就不由死亡所确认,而是被死亡所打破。

这样一来,我们就可以说,实存是复多的。在这里,复多并不是实存者的复多性,它就显现在实存本身当中。在实存者的实存中渗入了一种复多性,直到被单独的个体小心翼翼地承担起来,并通过苦难显示出来。在死亡中,实存者的实存被异化。当然,他者(Autre)自己承认并不像主体那样去占有这一实存,他者对于我的实存的影响是神秘的,却也不是未知的(inconnu),而是不可知的(inconnaissable),不屈从于任何光。但是,这恰恰指示了他者不以任何方式是另一个我自己,与我参与一个共同的实存。与他者的关系并不是一种团体的田园牧歌诗的和谐关系,也不是通过设身处地的共感,我们意识到他者与我们相像,但是外在于我们,与他者的关系是一种与一个神秘者(un Mystère)的关系。正是他的外在性,毋宁说是他的他异性构建了他的所有存在,因为外在性是一种对空间的占有,并且借由光明把主体带到他本身。

这样,只有其孤独通过苦难,在与死亡的关系中通达至一种张力的存在,才能在与他者的关系的可能中,有一席之地。与他者的关系永远不会是攫住一种可能性的既成事实。我们需要运用另一些术语来进行刻画,与用以描述光明的那些关系强烈对照的术语。我认为,爱欲关系就是不错的原型。爱欲,如死之坚强,为我们对与神秘的关系的分析提供了基础。它全然不同于那些光之世界的柏拉图主义术语。

我们还是能够推断死亡的这一境遇,主体再也没有任何去把握的可能性,与他者在一起的实存的另一特征。不能通过任何方式把握的,就是将来。将来的外在性全然不同于空间的外在性,因为事实上,将来是绝对惊奇(absolumentsurprenant)。将来的预期,将来的筹划,从柏格森到萨特,所有的理论都认为它对于时间至关重要,而不是将来的当下(le présent del’avenir),或者本真的将来;将来,就是无法被把捉之物,降临到我们这里,又攫住我们。将来,就是他者。与将来的关系,就是与他者的关系。要在单独主体中去说时间,去说一个纯粹个人化的绵延,在我们看来毫无可能。

他者与他人

我们已经展示了,在死亡之中,一个事件的可能性。我们也已经对两种可能性做出了对照:主体再也不是这事件的主人的可能性,与主体总是其主人的客体的可能性,主客体也都总是单独的。我们已经用神秘来刻画了这一事件,就是因为它不能被预知,也就是不能被把捉(saisi),因为它不能进入一个当下,或者因为它去到当下也像是没能进入当下的事物那样。然而,死亡,宣告为他者的死亡,宣告为我的实存的异化的死亡,它还是我的死亡么?倘若它为孤独打开一条径路,它难道不是简单地碾压这种孤独,碾压主体性本身么?在死亡中有一道深渊,就在事件与它即将临到的主体之间。事件不能被把捉,那它又怎样降临到我这里呢?他者与存在者,与实存者的关系究竟能够是怎样的呢?作为有死者的实存者,同时又是保存在他的“个性”里的实存者,保持着他对于匿名的“有”(il y a)的征服,他的主体的掌控,他对于主体性的征服,这样的实存何以可能?存在者何以能够进入与他者的关系,同时他本身又不被他者碾碎?

这问题需要在一开始提出,因为这是在超越中保存自我的问题。倘若出离于孤独意味着,不同于自我在其所投射向的方面(dans le terme verslequel il se projette)吸收的那些东西。另一方面,假设主体不能承担起死亡,就像他不能承担客体那样,自我与死亡的和解又以何种形式产生呢?自我如何承担起死亡,同时这种承担又不像是承担起一种可能性那样?如果面对死亡,我们不再能够有权能,就在死亡宣告的事件面前,我们还能够保持自身么?

同样的问题也包含在死亡现象的忠实描述中。苦难的悲怆不仅仅在于逃离实存的不可能性,不仅仅在于走投无路的不可能性,它还在于出离于光的关系的那种惊骇,而死亡宣告了这种关系的超越。如同哈姆雷特,我们偏爱这种已知的实存胜于未知的实存。好像实存者经由位显所进入的冒险是他唯一的退路,相对于与这一冒险所不宽容的事物的唯一庇护。在死亡当中,有卢克莱修的虚无的诱惑,还有帕斯卡尔的永恒的欲望。这儿并没有两个区分开来的态度:我们同时想要死亡与存在。

问题并不在于要把永恒从死亡中连根拔出,而是在一个事件就要降临的实存当中,欢迎被位显所获取的自由,保持自我。这种所谓试图战胜死亡的境遇,这时事件发生了,同时主体,并不欢迎它,不像我们欢迎一个东西,一个对象那样,主体直面这个事件。

我们已经刻画了这一辩证的境遇。现在我们将要展开一种具体的境遇,使得这一辩证将在其中得到实现。在此,我们无法长篇大论地解释相关方法,这方法我们已经反复使用过了。在任何情况下,到最后它都不是现象学方法。

主体并不承担这一降临到主体的事件,主体也没有关于这事件的任何权能,然而主体以一种特定的方式直面它,这种境遇就是与他人的关系,与他人面对面,与一个面容的相遇,给予他人,同时躲开(dérober,窃取)他人。“被承担的”他者—就是他人。

我会在最后一次讲座中讲述这种相遇的重要性。

时间与他人

我希望展示这一关系,完全异于存在主义者给与我们的,就像马克思主义给出的异于存在主义者给出的那样。今天,我打算至少表明时间本身对于这种与他人面对面的境遇的指涉。

给出死亡的将来,事件的将来还不是时间。因为这一将来不是任何人的,人类无法承担起这个将来,为了成为时间的一个元素,还需要进入与当下的关系。两个瞬间之间的关联究竟是什么,这关联占据两者之间的整个间隔,完全的深渊割开当下与死亡,这一边缘无关紧要同时却又无限,永远为了希望留出足够空间的地方又是哪里?这当然不是一种纯粹毗邻的关系,那会将时间转化成空间,这也不是生机与绵延的冲动,因为对于当下,这种能够超越他本身并且能够侵占将来的存在的权能,对于我们而言,似乎已经借由死亡的神秘被排除掉了。

与将来的关系,当下之中将来的在场(la présence)似乎仍旧在与他人的面对面中实现。面对面的情况将会是时间的实现;当下对于未来的侵犯并不是单独主体的事件,而是主体间的关系。时间的条件就在人类的关系之中,或者,就在历史当中。

第四章

在上一回讲座里,我们的分析始于作为事件的痛苦,实存者就是来实现其所有孤独的,也就是同其自身关联的所有张力,和其自我同一性的所有结局;同时它就处在与这它并不承担的事件的关系之中,相对于那纯粹被动的、绝对他者的、它对其毫无任何权能的事件。死亡的未来(futur)为我们决定了将来(avenir),并不是当下范围内的将来。它决定了将来之中的事物,那些统统比照于所有预期、所有筹划和所有冲动的事物。从这样一种将来的概念开始来理解事件,我们永远也不会遇到作为一种“永恒不居的变动图像”的时间。

当我们把所有预期从当下清除,将来失去了所有与当下的共同归化(conaturalisé)。将来并不是埋藏在预先实存的永恒中,在那儿我们就能把握住(prendre)它。它是绝对他异的(autre),绝对新的。这样我们就能理解时间的实质,这种绝对的不可能性,在与将来一样的当下中,找到任何对于将来的任何把握的匮乏(le manque detoute prise sur l’avenir)。

当然,柏格森的自由概念,经由绵延通往同一目的。但是这种自由概念保留了当下对于将来的一种权能:绵延是创造。为了批判这种没有死亡的哲学,把它放在认为创造是被造物(créature)的主要属性的现代哲学的整个进程中是不够的。这在于展示,创造本身预设了朝向一种神秘的敞开。主题的自我同一性借由它本身无法给出它。为了支持这一观点,我们坚持认为是匿名且不可饶恕(irrémissible)的实存构建了一个完整的宇宙,我们也坚持认为位显通达存在者对于存在的掌控,但是如此一来位显也就在做不到空间性超越的自我同一性的结局中阖上了自身。它不关乎反对这种预期,对于它,柏格森式的关于绵延的描述早为我们所熟悉;它关乎的是展现它们的存在论诸条件;这些条件毋宁是事实,而不是处在与神秘的关系中的主体的作品,或者说,向着阖在自身中的主体敞开的方面。确切而言,它是时间的作品为何如此深刻的原因。这原因不是来自创造的简单更新:它与当下仍旧勾连,只给予创造者以皮革马利翁的忧愁。除却对于我们的灵魂状态与我们的品质的更新之外,时间本质上是一种新生(une nouvelle naissance)。

权能与同他人的关系

我将重拾这一描述。死亡的将来,其陌异性没给主体留下任何主动性。它是当下与死亡之间的深渊,是自我与神秘之他异性之间的鸿沟。并不是死亡终止了实存,它就如同我们所坚持认为的那样是终结和虚无了,而是由于自我就在毫无主动性的终极死亡的对面。战胜死亡,并不是一个永恒生命的问题。战胜死亡,就是伴随事件的他异性,维持一种仍得是私人的关系。

那么,这种私人关系究竟是什么,它处在主体对于世界的权能之外,又同时保存了它的个性?我们何以给予主体以某种方式栖居于其被动性中的定义?对于人来说,还有没有别种对于把捉可能的掌控,区别于这种阳刚,区别于这种权能的权能?假使我们找到了它,它就在它那里(en elle),在这种关系里,建立起时间的处所。我在上一回业已讲明,这种关系就是与他人的关系。

可是,出路并不在于重复问题的诸词项。我们需要确认,这种与他人的关系究竟是什么样子。有人反驳到,在我与他人的关系中,我不仅仅邂逅他人的将来,或者作为存在者的他者对于我来说已经是过去,恰恰相反,他者没有对于将来的特权。我今天的论述就此展开。我并没有以将来去定义他者,而是用他者定义将来,因为死亡的将来就在于它完全的他异性。但我主要的回应在于,以我们的文明程度把握到的同他者的关系,对于我们原初的关系来说是一种复杂;绝不是偶然的复杂,这种复杂基于与他人的关系的内在辨证。我今天不能在此做出展开。我仅仅想说,这种辩证有所显现,当我们将极为简要地处理过的位显的所有含义推得更远,一直推到这里,特别地,就在我们就在朝向世界的超越边上,展示那为文明的同时代性与一切关系的相互性做基础的表达的超越之时。然而这种表达的超越本身预设了他异性的将来,这一回我把自己限制在这将来之中。

如果与他者的关系承载的不止与神秘的诸多关系,因为我们在这短暂的生命里接近他者,而他者的孤独与他者强烈的他异性都已然被他的体面所掩盖。一个人为了他者,就像他者也为了他似的;对于主体来说,并没有什么特别的地位。通过共感,他者被得知,就像另一个我自己(autre moi-même),就像另一个自我(l’alter ego)。在布朗肖的小说《亚米拿达》里,这种情况被推到荒谬之境。就在行为发生的房子里,没有任何工作要做,她们只是居住,也就是说她们实存,在来来往往的人之间,这种社会关系成为完全的相互性。诸存在者不能相互替换,但它们是相互的(réciproque),毋宁说它们能够相互替换的因为它们是相互的。这样一来,与他者的关系变得毫无可能。

但是,就在与刻画我们社会生活的他者的关系的正中心,他异性已然显现为不相互的关系(relation non réciproque),也就是说对照于同时代性。作为他人的他人并不仅仅是另一个自我(un alter ego);他人就是我所不是的(il est ce quemoi, je ne suis pas)。他人成其为他人,并不是因为他的品质,或者他的面貌,或者他的心理,而是因为他自身的他异性。他可以是弱者,可以是穷人,可以是“寡妇与孤儿”,至于我(moi),我是富庶的人或者是有权能的人。我们可以说,主体间的空间并不对称。他者的外在性,不仅仅由于那把他与通过概念保持着自我同一的东西分离开来的空间,也不来自某种任意的经由概念展示在空间外在性中的差异。与他异性的关系既不是空间性的,也不是概念性的。涂尔干问为什么是他人而不是我自己是一件德行的客体,此时他混淆了他者的特殊性。在爱(charité)与正义之间,本质差异难道不就在对他者偏向于爱,哪怕以正义的角度来看任何偏好都不再可能?

爱欲

在文明生活中,一些与他者关系的踪迹,有待我们以它的原初形式来加以探究。是否存在一种情况,在其中,他者的他异性就显现在他的纯粹里?是否存在一种情况,在其中,他者不仅仅以其自我同一性的反面的方式具有他异性,他者不必仅仅遵从柏拉图的分有法则—所有项包含同一,如此则同一包含他者?能否存在一种情况,在其中,他异性能够作为本质(essence)被一个存在积极地承担 ?什么才是这种他异性,不完全彻底处地在同一属的两个种的对立之间?我想,全然相对的对立(le contraireabsolument contraire),其对立性毫不受能够在它和与它相关之物间建立的关系的影响,这种能够存留住绝对他者的对立性,就是女性(le féminin)。

性别并不是任意一个特别的差异。它位于诸属与诸种的逻辑区分(division en genres et en espèces)边上。当然,这一区分从未能与经验内容再度结合。但这一区分并不是在这个意义上不能考虑性别差异。性别差异是一种形式结构,但它在另一个意义上割开了事实,并且规定了那对抗巴门尼德所声称的存在统一体的,作为复多的事实的可能性。

性别差异再也不是一个矛盾。存在与虚无的矛盾指向另一个矛盾,其间不留任何距离空间。虚无折转为存在,这带我们到“有”(il y a)这概念跟前。对于存在的否定,发生于一般意义上存在的匿名实存这一层面。

性别差异再也不是两个互补项的二元性,因为互补的两项预设了一个预先实存的整体。既然,性别二元性预设一个预先实存的整体,也就是先将爱当作融合(c'est d'avanceposer l'amour comme fusion)。爱的悲怆就在于存在者之间那种无法克服的二元性。这是种永远在躲避的关系。事实上,这一关系并不中性化他异性,反倒是保存了它。快感的悲怆就在于作为两个存在(le fait d’êtredeux)。作为他者的他者在此并不是一个客体,并不成为我们的,也不成为我们;恰恰相反,他退居到自己的神秘之中。女性的神秘—女性的,本质上地他者的—也并不指涉任何神秘未知或者不为人知的女人的罗曼蒂克的观念。当然,如果为了支撑在存在的家政之中的女性特殊位置这一论点,我乐意引证歌德或者但丁的伟大主题,那些有关贝缇丽彩,有关永恒的女性(ewig Weibliche),崇拜处在骑士制度与现代社会中的女性(这当然不能单单解释为了助弱势性别一臂之力),如果更为确切地说,我想到莱昂·布洛伊的那些大胆篇章,在他《给未婚妻的信》里面,我不愿无视那些假设所有人都有教养的女性主义的合理要求。我仅仅想说,这种神秘不能从一种确定的文学的空灵意义上去把握。在最为粗鲁的物质性中,在最不知羞耻或者最平庸乏味的女性显现中,其神秘、其羞耻都未被废止。亵渎不是对于神秘的一种否定,而是与其可能的关系中的一种。

对于我来说,女性概念最为重要的并不仅仅是不可知性(l’inconn- aissable),而是一种躲避光明的存在模式。女性是实存中的一桩事件,有别于空间的超越或者朝向光明的表达。这是在光明面前的飞逝。女性的实存方式就是遮蔽,这种遮蔽恰恰就是羞耻。同样,女性的这种他异性不在于一种简单的客体外在性,也不在于意志的对立。他者不是我们所邂逅的那种恐吓我们、攫取我们的存在。并不是,不服从于我们的权能的存在,意味着一种比我们的力量更高的力量。而是他异性才带来所有其力量。其神秘在于其他异性。基本备注:我没有首先把他人摆在自由者那样的位置,在那里交流的失败在一开始就被铭刻。因为伴随一种自由,只能有屈从与奴役的关系。在这两种情况下,两个自由者中的一个将被歼灭。主奴关系能够在抗争的层面上被把握,然而这种关系是互逆的。黑格尔已然确切展现了主人何以成为奴隶的奴隶,而奴隶又何以成为主人的主人。

他人的他异性,作为神秘,它自己就被羞耻所定义,我并不把它当作与我的自由同一并且与之搏斗的一种自由;我不把另一实存者放在我对面,我放置他异性。如同死亡那样,与我们打交道的并不是一个实存者,而是他异性这个事件,是异化(aliénation)。并不是自由先去刻画他者,接着从自由那里推演出他异性;而是他异性,他者承载着他异性如同本质一样。这也就是为什么我们先前在爱欲的绝对本原关系之中探寻这种他异性,这种关系无法也不该被转译为权能,如果我们不想扭曲这一情况的意义。

这样一来,我们描述了一个范畴,它既不能落回存在—虚无的对立中,也不能落回实存者的概念里。它是实存中有别于位显的一个事件,借此涌现出一个实存者。实存者在“主观”(le «subjectif»)与“意识”中实现,而他异性在女性中实现。与意识处于同一个层面,却意义相反的术语。女性之实现,并不像存在者在趋向光明的超越中实现那样,而是在羞耻之中。

那么,这里的运动是反过来的。女性的超越在于撤往别处,与意识的运动刚好相反的运动。但是,它并不是无意识的或者潜意识的,我只能称之为神秘。

假使我们把他人当作自由者那样,从光明的角度来看待他,我们也不得不承认了交流的失败,我们只能承认试图去掌握或者占据一个自由者的运动的失败。只有通过展现爱欲何以有别于占有与权能,我们才能认可爱欲之中的交流。它既不是一种抗争,也不是一种融合,更不是一种知识。我们需要意识到它在诸关系之中的特殊地位。这种与他异性的关系,与神秘的关系,也就是与未来的关系,与那永不会在这无所不有的世界上东西的关系,与那不会出现在无所不有的时刻的东西。不是同一个并不在那儿的存在的关系,而是与他异性的方面的关系。在那儿,所有可能都不可能,在那儿,我们再也没有权能,主体借由爱欲仍旧是主体。爱不是一种可能性,它并不起因于我们的主动性,它没有理性,它大举入侵,令我们伤痕累累,然而“我”(je)却在其中幸存。

一种快感的现象学,我只打算在这里粗略考察,—快感并不是一种快乐,像一个他者那样,因为它并不像吃喝那样是一种孤独的快乐,—似乎确证了我们关于女性的特殊角色与地位的观点,也确证了爱欲之中没有任何融合。

爱抚是主体存在的一种模式,就在同一个他者的接触之中,主体远迈过了这一触碰。作为感觉的接触是光明世界的一隅。可是,确切而言,被爱抚者并不是被触摸。爱抚寻觅的并不是这一接触当中那手掌的温热。爱抚的探求借由爱抚并不知道它究竟寻觅之物这一事实构建其本质。这种“不知道”,这种基本的无序是其关键。就像一场游戏,与那躲避的东西的游戏,全然没有计划没有方案的游戏,不是与能够变成“我们的”或者变成“我们”的东西的游戏,而是与别样的东西的游戏,总是别样的(autre),总是不可通达的,总是将要临到的(à venir)。爱抚是对这种纯粹的未来的等候,没有内容。它由这种涨溢的饥饿组成,由永远更为丰厚的许诺组成,朝向不可把握之物敞开新的前景。它由不可胜数的饥饿喂养。快感的这种意向性,未来本身的独特意向性,而不是对于一种未来的事实的等待,由来已久被哲学分析所误读。弗洛伊德自己对于力比多的说法从未比他对快乐的研究多出多少,将快乐当作简单的内容,从它开始分析,但分析的又不是它本身。弗洛伊德并没有寻找存在的一般家政之中这种快乐的意义。在此,我们认为快感就如同未来的事件,所有内容的纯粹未来,就是未来的神秘,它试图说明自己的独特地位。

这种借由爱欲(l’Eros),从而与他者的关系是否能够被刻画为一种失败呢?再一次,当然是,如果我们采用当前描述的术语,如果我们想通过“把握”“占有”或者“认识”来刻画爱欲。然而,在爱欲之中,这些全没有,也并没有什么失败。如果我们能够占有,把握和认识他者,他就不再是他者了。占有,认识,把握,都是权能的同义词。

此外,一般说来,与他者的关系总被当做一种融合去探究。对此,我已经做出了详细的驳论。与他人的关系,就是他者的不在场;不是完全彻底的不在场,不是纯粹虚无的不在场,而是在未来视域之中的不在场,这种不在场就是时间。就在这一视域,一种个人生活能够在超越事件的中心构建起来,那就是我们所说的比死亡更高一筹的胜利,我们需要在结语这里再讲一些。

生育

让我们回到带着我们从死亡的他异性转到女性的他异性的这一关切上来。在一个纯粹事件之前,在一个纯粹未来之前,也就是在死亡之前,自我没有任何权能,也就是说再也不是自我,—然而我们找寻的是这样一种情况,其中他有可能仍旧是自我,而我们称呼这种境遇为“比死亡更高一筹的胜利”。再度强调,我们不能把这一境遇当作权能。在一个“你”的他异性中,我(je)何以,既不被这个“你”所吸纳,也不在这个“你”当中迷失自己,而仍旧是“我”(moi)?这个“我”(le moi)何以在一个“你”(un toi)当中仍旧是我(moi),却又不是我当下所是的那个自我,也就是说一个不可避免地要回到自身的自我?自我何以变得有别于自身(autre à soi)?这只能通过一种方式:通过父子关系。

父子关系是一种同一个陌生人的关系,全然是他人的陌生人,也就是我。我(moi)与我本身(moi-même)的关系,然而于我又是陌生的。事实上,儿子并不仅仅是我的作品,就像一首诗歌或者一件工艺品;他也不再是我的所有物。权能的诸范畴或者“有”(avoir)的诸范畴,都不能指向与孩子的关系。原因的概念或者所有物的概念都不能引导人去理解生育的事实。我并没有(n’ai pas)我的孩子;从某种方面来说我就是(suis)我的孩子。“我是”这个词在这里有着区别于埃利亚学派或者柏拉图学派的另一种重要意义。在动词实存当中,有一种复多性和一种超越,一种在很多最为大胆的存在论分析当中都缺乏的复多性与超越。另一方面,儿子不是任意的一个来到我这里的事件,就像,比如说,我的忧愁,我的不幸或者我的苦难。儿子,是一个我,一个人。最后,儿子的他异性并不是另一个自我(un alter ego)的他异性。父子关系不是一种共感,通过这种共感,我能够把自己摆在儿子的位置上。恰恰通过我的存在,我是我的儿子,而不是通过共感。自我到自身的回归始于位显,却不是毫无缓和的(pas sansrémission),多亏了由爱欲打开的未来视角。与其通过位显之不可解体来获得这种缓和,我们不如通过儿子来实现它。不是通过原因的范畴,而是根据父亲的范畴,产生自由并实现时间。

柏格森的生命冲动(élan vital)的概念把艺术创造与世代创造混淆为同一运动—也就是我们所说的生育—并不考虑死亡,却有其倾向于一种非人格的泛神论,在这个意义上,它不足以标明主体性的张力与隔离,这却是我们的论证中不可避免的一环。父子关系并不仅仅是父亲在儿子还有与儿子的混同当中的一种更新,父子关系还是通过与儿子的关联所产生的父亲的外在性,一种复多的实存。自我的生育应当从其存在论价值上被恰当对待,然而至今从未实现。作为生物学和心理学范畴的生育这一事实,并没有以任何方式中性化其意义的悖论。

我的论证始于死亡的概念,女性的概念,直到儿子的概念。我并没有遵循一种现象学的方法。展开的继续是一种辩证的继续,始于位显的自我同一性,始于缚住自我与自身的锁链,走向这种自我同一性的维持,走向存在者的维持,但却在一种关于自身的自我的自由当中(une libérationdu moi à l’égard de soi)。诸种已经分析过了的具体情况表征了这一辩证的完成。许多中间环节都被跳过。诸种情况的统一—死亡,性欲,父子关系—直到现在也只能通过它们所排除的权能概念的关联而显现。

这就是我的主要旨趣。我致力于强调他异性并不完全彻底地是我身边另一个自由者的实存(l’existence d’une autreliberté à côté de la mienne)。对于它,我有一种权能,在那里它全然是陌生的,与我毫无关系。多数自由者的共存是让每个统一体都完好无损的一种复多性;或者这种复多性联结为一种一般意志(une volontégénérale)。性欲、父子关系和死亡将一种二元性引入实存,这种二元性关乎每一主体的实存。实存本身翻作双重。埃利亚学派的存在概念已被超越。时间并不组成存在的跌落形式,而是其自身的事件。埃利亚的存在概念统御了柏拉图哲学,复多性服从于一,女性角色在被动与主动的诸范畴中被考量,进而还原为质料。柏拉图并没有从他独特的爱欲观去理解女性。在柏拉图的爱的哲学当中,他只给女性留下了为理念提供例子的角色,也只有理念才能作为爱的对象。人与人之间的关系的特殊性整个儿过得悄无声息,柏拉图仿照理念世界建构起理想国;他创制了光明世界的哲学,一个没有时间的世界的哲学。柏拉图以降,社会理念就在融合的理念中被探寻。在与他者的关系中,主体试图与他者同一,通过沉浸在一种集合的表征里,在一种团契的理念里。这就是会说“我们”的集合体,它转向理智的太阳,朝向真理,感受到他人在自己身旁,而不是在他的对面。集体的确立必然围绕着第三项,作为中间项的第三项。共在(Miteinandersein),仍旧也是“与”的集合,它环绕着真理,在它本真的形式中自我解蔽。共在,是围绕着团契的某物的集体。就像在所有相通的哲学中那样,在海德格尔那里,社会性在单独的主体那里被发现,就在孤独这一术语中,我们才能继续分析此在,以它的本真形式。

针对这种肩并肩的集体,我试图比照“我—你”的集体,并不在布伯的意义上,在他那里,相互性存留在两个分离的自由者的关联之中,而且孤立的主体性的不可抗拒的特征被低估了。我已经试图探寻一种对于当下的暂时的超越,朝向未来的神秘。这不是第三项的一种参与,这第三项或许是一个人,一种真理,一项劳作,一个职业。这是一个并非团契的集体。它是没有中间项的面对面,就在爱欲中被提供给我们,就在他者的临近之中,它整全地维持了距离,它的悲怆就由这一临近与这种二元性一同建立起来。

在爱当中所呈现的交流的失败恰恰构成了关系的积极性;他者的这种不在场恰恰就是他作为他者的在场。

与柏拉图世界中的宇宙相对立,有一个精神的世界,在那里,爱欲的诸多内涵不会被还原为属的逻辑,在那里,自我替换了同一,而他人替换了他者。

* 原文是Levinas,E, 1991: Le temps et l’autre, Paris: PUF (Paris: Fata Morganan, 1979)。

**列维纳斯(1906-1995),法国哲学家(Emmanuel Levinas, 1906-1995, French philosopher)。

***汪沛,清华大学历史系博士后(WANG Pei, Postdoctoral Fellow, Department of History,Tsinghua University, Beijing)。

[1]享受的这一概念,就像一种对自身的出离(sortie),是与柏拉图主义相对的。 柏拉图在揭露混合的快乐时做了一个计算。 混合的快乐之所以不纯粹,是因为这意味着,它们被无法用任何实在的盈利去度量的匮乏完全充满(斐利布斯篇,44b-51a)。 判断享受并不该就得失而言; 我们应该在其变化中面对它,在它的事件里面对它,与存在之中自我的戏剧相比,它被抛入一个辩证。 所有世俗滋养的吸引,一切青春的经验都与这种柏拉图式的计算格格不入。

[2]我们借此机会回到德维尔汉先生也在这里讲座时提到的那点。 在德维尔汉先生看来,理性激发胡塞尔由描述性直观转入先验分析,坚持可理解性与建构的同一性; 纯粹视野并不是可理解性。 对于我,恰恰相反,胡塞尔对于视野的观念已经意味着可理解性。 观看,从其自身基础根基抽离出来,已经自己给出了我们所遇见的主体。 在这个意义上,“先验超越”并不是一种全然清楚的观看方式。 它是视野的至臻完满。

[3]海德格尔所言的死亡,并不像华尔先生所讲的“可能性的不可能性”,而是“不可能性的可能性”。 这一区分,或许看起来细致过头,却仍是个基础性的要点。