学者王旭说画史:评王维,兼评张璪、毕宏、王墨及山水画一变

故宫学院中国画研究院学者、《崔如琢评传》作者王旭

历史上,对盛唐山水画家评价最高的,非王维莫属。自明代莫是龙、董其昌、陈继儒始,南北宗画派的形成,已经在人们的观念与文字记载中形成了事实。以董其昌为代表的水墨写意画派,对以大小李将军为宗,以二赵(赵伯驹、赵伯彇)、刘李马夏、戴进吴伟、张路、蒋嵩、蓝瑛为继承的北宗画派极力贬损,而大力宣扬以王维为开山鼻祖的水墨文人画。他们认为,文人画能直抒胸臆,修身养性,是画之大处。而北宗画是板滞雕刻,精工艳丽的工匠画。可惜,时人与后人,以耳代目,只能任人摆布,甘做走狗。了解画的人都明白,南北宗分法,有自相矛盾,有牵强之病。特别是,董其昌将荊浩、关仝、李成、范宽、许道宁、郭熙、郭忠恕、梁楷等划为南宗的行列,是极其不妥的。这些人,其山石林木之质,高大、峻拔,清风傲骨,与王维为宗的端庄静逸的南宗画无多少关联性。相反,与大小李将军一路的北宗画,倒有千丝万缕的联系。事实上,南北宗画的分法本身就是有悖于师心与造化之理的。

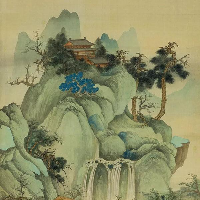

董其昌将王维推崇为南宗画之祖的位置,这里面有是也有非。是的一面在于,王维在山水画面目上以水墨为主,这在唐代是非常难得的。但是,他并没有摆脱晋唐青绿山水旧式的束缚。史料上说,“王维敛吴生之笔,洗李氏之习。以水墨皴染之法,而创破墨山水。”(潘天寿之《中国绘画史》)由此可以推断,王维笔法确实如吴道子那样,草草几笔,出神入化。但也如吴道子那样,有笔无墨,在墨的使用上,没有突破。这对于王维来说,依旧是一个瓶颈。笔是实,墨是虚,有笔无墨,不成理。所以,王维之有笔无墨的山水画,不能完全称为文人画,或者说是仕人画。文人也好,仕人也罢,人是根本,文与仕是末节。李昭道之青绿山水画,虽然在文饰上依旧局限于设色工夫,无水墨晕染之华滋,但其尽善尽美的勾勒之法,将山石、云水、林木等,写得脱俗而中理。这是何等的神妙!拿王维的《辋川图》与李昭道的《明皇幸蜀图》比较,二者的共性,皆是以勾斫笔法为主。即便王维运用了大量的水墨晕染,但只是外表之饰而已,无本质改观。

若真如残缺不全的记述那样,张璪、毕宏、王墨比王维更具文人画气质。双管齐下,手摸绢素,水墨淋漓,浓淡相宜,得心愿与造化,自主无为。他们对作画工具—笔的理解,超脱了笔本身,而上升到了心的关枢。董其昌认为,张璪、毕宏、王墨皆是受于王维之理,这是非常牵强的。张璪、毕宏、王墨,与王维同时代,但璪、宏、墨之身世,历史记载很少,后人无据可考。有什么证据来说,这三人之画,是受于王维呢?

山水画的一变始于王维也罢,或者始于张、毕、王也罢。我们都没有足够的证据来证明。对于王维,无论是在思想上,还是在面目上,都没有完全脱胎主流。其细密精微的青绿山水内涵,在其水墨里明显存在。对于张璪、毕宏、王墨,我们无处可考。仅凭后人对他的臆测记述,是不可信的。如果说,后人对他的臆测是真实的。那么,他们无疑是山水画的一变者,其行为是一个壮举,有划时代意义。

绘谱画训上说,指墨画始于张璪、毕宏。指墨从春秋战国到秦汉,一直处于魑魅魍魉阶段,很多记载是依附在神话故事之上的,不能成为客观凭证。唐人的践行工夫,只能徜徉在唐人的规矩之中,世界观只是唐人的世界观,不可能是宋人,乃至明人的。按照唐代张彦远在《历代名画记》里对张毕的记载,恐怕北宋的米芾,元代的倪瓒,明代的石涛、八大、清代的高其佩,也没有他们的世界观。所以说,张彦远对张璪、毕宏等的描述,是言过其实的。之所以能导致这种情况,是因为唐代的文学、书法水平,在观念与践行上,先于绘画。就拿李白的诗、张旭的书来说,所体现的豁达万变,逍遥自在的内外工夫,显然高出了同时代中规中矩的绘画。甚至是高于五代荊关的绘画现实。