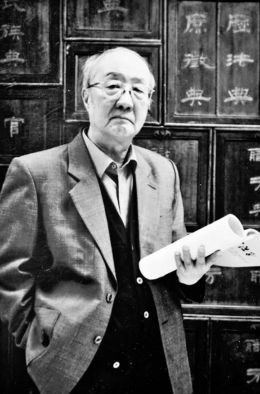

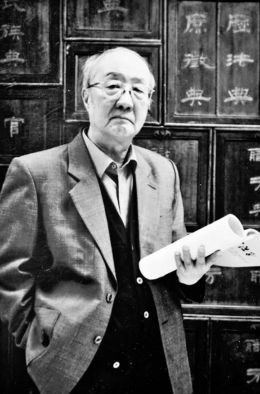

法学家高恒。 资料图

我十分相信,不管世人是否会遗忘这位老者,他留给世人的精神财富,在未来的中国学术界,一定会焕发其独特而持久的生命力

孙家红

2019年8月22日上午7点30分,高恒先生静静地离开了我们。我于8月24日凌晨在同事的微信中发现高恒先生的逝世消息,倍感惊讶。第二天,接到导师李贵连教授电话,询问高恒先生后事如何办理,原来他从朋友的微信中也得知了噩耗。

李教授言,1982年他作为“文革”后北大招收的第一批研究生毕业,高恒先生曾被北大法律系聘为答辩委员,按照旧例,也算有一层师生之谊。但因为他即将前往外地,无法参加遗体告别和其他悼念活动,特别嘱咐代向高先生家属致意,并请节哀顺变。我回复说:如果有遗体告别或者追思会以及其他合适场合,一定将心意转达。

后来,我从同事口中得知:其实,网上8月23日便发了讣告,只是发得有些迟,也比较“隐蔽”。后经了解,高先生夫人年事已高,诸如遗体告别、追思会等,耗时费力,头绪繁多,她无心亦无力操办,家中更无其他人可以主持。

在接下来的时间里,原本一些学界同仁期望中可能举行的遗体告别或追思会,终于一个都没有发生。正应了徐志摩那段著名诗句:“悄悄的我走了,正如我悄悄的来,我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。”

高先生走了,就这么悄悄地走了,好像什么都没有发生,甚至很多人并不觉得他已离开这个浮躁喧嚣的尘世。当然,一般人根本不会在意一位耄耋老人的离世,即便他是一位享誉中外的学者,一位曾经的荣誉学部委员。高先生走的如此简单,在中国法学网上,关于高先生,只留下一份迟来的讣告和一份粗糙的生平……

通过阅读接近先生

我于2011年来到法学所工作,彼时高恒先生已退休多年,因此少有交集。印象中,和高先生只见过有限的几次,“望之俨然,即之也温”,但也仅限礼貌性问候,并没有深入交谈过。

我在高先生故去后的一段时间里,经常从书架上检出高先生的两部著作翻看,试图通过阅读接近他,了解他的学术生命:一部是2008年社会科学文献出版社出版的《秦汉简牍中法制文书辑考》,另一部是2013年中国社会科学出版社出版的《中国古代法制论考》。前者是2009年5月在北京大学做博士后期间买来研读,后者则是高先生2015年2月11日亲笔签赠之本,但记得该书是由同事带来,并非当面受领。

此外,我还大致翻阅了朋友分享的电子书——1994年高先生在厦门大学出版社出版的《秦汉法制论考》。重读高先生的著作,自然获益匪浅,而在心驰神飞之际,难免胡思乱想一番:我们应该如何看待高先生这一代学者以及他们的学术成果?大多数学者的个体生命,不过匆匆几十年,其学术影响力主要表现在哪些方面?作为一名真正的学者,又最应看重哪一方面呢?

衡量学者学术成就的三个维度

依个人浅见,衡量一名学者的学术成就和影响力,大致有几个分立却又时常发生交叉的维度。

首先是专业内部评价,即按照本专业学术标准,发表了若干高质量学术成果,及何种程度上被专业同行认可。但专业范围有宽有窄,专业门坎有高有低,研究对象狭窄或门坎较高的专业领域,之于整个学界或社会的影响力相对有限;相反,对象宽广或门坎较低的专业领域,则影响力较容易发生漫延。即如法学专业,固然包罗万象,也很体面风光,但整体上与文史哲相比,其影响力却不一定具有优势。

一个最典型的例子就是,文史哲专业容易出现“大师级人物”,法学专业则几乎不可能有“大师”出现——当然,“伪大师”除外。但即便在最狭窄的专业领域,往往也会涌现一些特别人物,他们的专业研究或学术贡献及于本专业之外,被其他(相关)专业或社会大众所知道,甚至会超过在本专业内部的学术评价。因此,在衡量一名学者的学术成就时,其在本专业以外的影响力,也是一个值得考虑的因素。

其次,作为一名中国学者,多大程度上被国际学界接受认可,日益成为一项重要的衡量指标。随着知识国际化的空前拓展,越来越多的中国学者开始注意拓展国际视野,一些人更在国际学术舞台上崭露头角,或积极参与大型国际学术合作项目。开放、交流乃大势所趋,在学术评价标准方面,中国在坚持自我本位同时,也不能完全自说自话、闭门造车,不考虑国际上通行的学术标准。

再次,当我们评价一名学者的真正学术成就和真实学术影响力时,时间维度不可或缺。这一点,在当下中国尤其重要。若想充分认识一名学者真正的学术成就和真实的学术影响力,如果不经历一定时间沉淀,仅凭现时学术身份和地位进行评判,不仅可能有失偏颇,甚至可能与未来淘汰的结果恰好背反。这足以说明今日盛名其实难副,不过是一时空名而已。

一位严谨老派的学者

若以上述三个维度为参照,反过来看高恒先生的学术成就,前面的“胡思乱想”似乎就有了答案。

高先生一生学术成果集中在发表的近百篇学术论文,并据之生成的三本“独著”:《秦汉法制论考》《秦汉简牍中法制文书辑考》《中国古代法制论考》——其实,也是三本“论文集”。

虽然按照现行学术标准,严格来讲,高先生并没有大部头的学术专著,但正因如此,我们可以看出高先生是比较严谨老派的学者。与现今学界“重论文、轻著作”的不良风气存在本质不同的是,老派学者并不是没有能力写出大部头的学术专著,因为从他们在若干集体研究项目中的突出表现便可知道,他们的学术创造力绝不限于写作一篇篇学术专论。恰恰相反,他们对于著述一事看得特别郑重,如果没有积累到一定程度,宁可不动笔,或遗憾地留下草稿,也不会率尔操觚去贡献一个个“急就章”。

高先生的研究涉猎较广,横跨中国法律制度史和思想史,尤其对秦汉简牍中的政治法律制度有专门研究,并对简牍中所见律令条文,以及行政、司法、债务等文书作过系统整理和详细考证。此外,他对中国古代先秦法制和先秦诸子学说的关系,也有相当专业的论述。

他的学术论文大多发表在重要的学术期刊(如《文物》《中国法学》《法学研究》),以及重要的国际学术会议上,不仅在较为狭窄中国法律史学界,大家对高先生的著论十分推崇,即便在高手如云的秦汉史学界,很多人对高先生也相当肯定。记得在北大历史系读书的时候,一位老师经常说,在中国社科院法学所的高恒先生对秦汉简牍很有研究,值得关注。

不仅如此,高恒先生的学术影响力早就走出国门,在国际学术界产生影响。高先生去世后,有同事数次提及,日本著名法律史学家滋贺秀三曾对高先生的研究给予极高评价,认为高先生1977年发表在《文物》上的《秦律中“隶臣妾”问题的探讨》一文是“划时代的研究”。

窃以为,这里的“划时代”至少有两层含义:一是高先生的研究论文,对于廓清长期围绕在“隶臣妾”问题上的迷雾,具有划时代意义,从此这个问题不再有疑义;二是在“文革”刚刚结束之际,高先生便发表如此高质量的学术论文,更具有划时代的标志性意义。

回溯上世纪70年代末至90年代,前后二十多年间,中国法律史学界与东洋法律史学界存在长期的良性互动,切磋砥砺,学术氛围十分浓厚,而当下老辈逐渐凋零,令人无限感慨!

高先生去世后,我与远在美国的徐立志老师通话时了解到,前段时间还有美国学者向他打听高恒先生的近况,足见高先生的学术研究在大洋彼岸也是有人青睐的。

所以说,高先生的学术研究,不仅在专业内部得到极大认可,更影响及于本专业(法律史)之外;他不仅在国内学界受到大家尊重,更在国际学界赢得同行的称赞。

在高恒先生的履历中,几乎没有担任官职的记录,但凭借其扎实的学术研究成果和突出的学术影响力,却成为中国社会科学院第一批荣誉学部委员。因而当我们考虑学术评价的第三个维度,即现时与后世的时间维度时,因为有了前面两个评价维度作为基础,可以断言:与那些空有其名的官僚式学者相比,高先生的著述是可以传世的。姑且不论其研究著述是否等身,亦不论其学术观点多么颠扑不破,单凭其中所闪耀的知识智慧、皓首穷经的执著精神、求实严谨、博大精专的学术品格,便足以为后人树立典范。

高恒先生故去后,我花费将近3周的业余时间,通读了高先生的3本著作,头脑中时常出现一位耄耋老者伏案写作的形象。我想,或许在不久的将来,这个形象就会逐渐淡化,直至完全被我忘却。但我十分相信,不管世人是否会遗忘这位老者,他留给世人的精神财富,在未来的中国学术界,一定会焕发其独特而持久的生命力。

2019年9月4日,高恒先生故去后的第14天,我写下一首挽诗,诗云:

兀兀经年老书生,

无官换得一身轻。

忽闻驾鹤乘风去,

但留著作胜空名。

(作者系中国社会科学院法学研究所副研究员)

责编:马蓉蓉