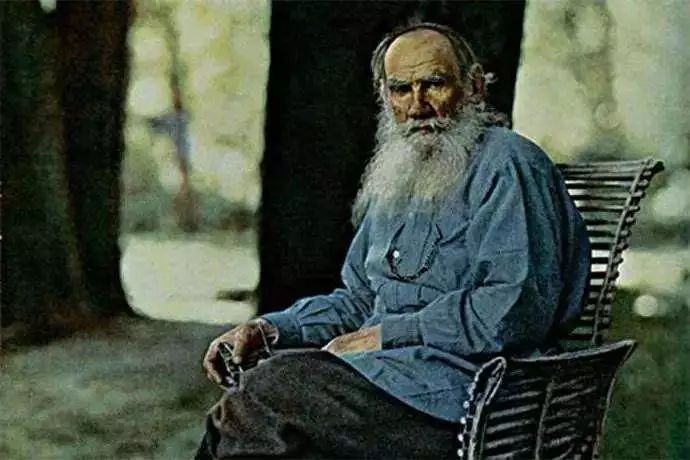

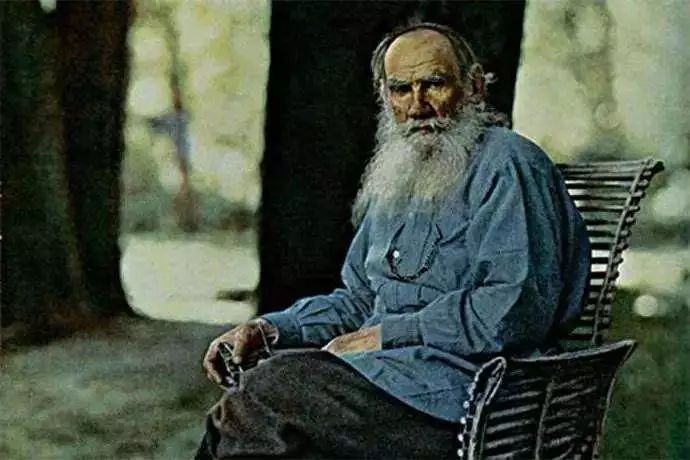

今天(11月20日)是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰忌辰。托尔斯泰是19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家,哲学家。

作家茨威格说:“在人世间的权势者之中, 他也是‘首屈一指’的人物, 他富有, 他恬适地居住在祖传的家园。他身体健康, 精力充沛, 把他一心追求的姑娘娶到了家里, 妻子给他生了十三个孩子。他用手和心灵创造的作品已经成为不朽之作, 照耀着整个时代。这位显要的封建贵族, 在亚斯纳亚波利亚纳从农民身旁走过时, 他们都怀着崇敬的心情向他鞠躬。就连整个世界也对他如雷贯耳的声誉深表崇敬。就像约伯面对考验那样, 列夫·托尔斯泰也别无他求。他曾在一封信里写出一句世上最放肆的话:‘我是彻底幸福的。’

然而一夜之间, 这一切就都再也没有意义、 没有价值了。托尔斯泰在他具有世界影响的生命的第五十四个年头第一次看到了一种巨大的虚无。从那时起, 直至他的生命终结, 他都毫不动摇地呆呆望着这个黑色的洞, 望着自己生存背后的这个不可理解的内在的东西。”

文 | 茨威格

一个人只能独自接近上帝。

一九一〇年十月二十八日, 大约早上六点钟, 树林间还是漆黑的夜, 几个人影特别奇怪地蹑手蹑足地围着亚斯纳亚波利亚纳的府邸行走。钥匙咔嚓咔嚓地响, 像小偷轻轻转动门把手把一扇又一扇门都打开了。在马厩的干草里车夫小心翼翼地把马套在车上, 没出一点声音。在两个房间里有不安定的影子晃来晃去, 手里拿着遮住光线的手电筒, 打开箱子和柜子, 摸索着抓起各种各样的包袱。然后, 他们就悄悄溜出无声地推开的门, 小声说着话, 跌跌撞撞地穿过庭园里肮脏的杂草地。一辆马车躲开府邸正面的路, 悄悄地从后面向庭园的大门驶去。

这里发生了什么事?是有窃贼闯进府邸了吗?难道是沙皇的警察终于包围了这位可疑者的住宅, 准备进行搜查? 不, 没有人闯进来, 而是列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰只在他的医生的陪同下像个小偷似的逃出他生活的这座监狱。 召唤已经向他发出, 这是一个不可反驳的决定性的信号。当他妻子在夜里秘密地神经质地翻寻他的文稿时, 他又一次当场捉住了她。这时, 他心里突然顽强地横冲直撞地跳出来这样的决定: 离开“这个早已离开他心灵的”妻子, 离家出走, 随便到什么地方去, 奔向上帝, 奔向自我, 奔向自己应得的死。

托尔斯泰与其妻子 他突然在工作服上面罩上外套,戴上粗俗的帽子, 穿上胶鞋, 除了老人必需的东西没有携带任何个人的财产, 为的是把自己交给人类, 就是说他只带了日记本、 铅笔和羽毛笔。在火车站, 他还潦潦草草地给他妻子写了一封信, 让车夫把信捎回家去: “我做了一种我这样年龄的老者通常要做的事, 我现在离开这尘世喧嚣的生活, 为的是在隐遁和孤寂中度过我的余生。” 然后他们上了火车, 在一节三等车厢的肮脏的板凳上坐下, 列夫·托尔斯泰, 这位奔向上帝的逃亡者, 身上裹着外套, 只有他的医生陪伴。

但是托尔斯泰不再自称原来的名字了。就像以前卡尔五世那个两个世界的主人, 为了把自己安葬在西班牙马德里埃斯科里亚尔宫的棺木里, 把君权的象征物弃置一旁一样, 托尔斯泰不仅抛弃了他的金钱、 家庭、 荣誉, 而且抛弃了他的名字。他现在自称T.尼古拉耶夫, 这是一个希望为自己创造一种新生活和纯洁正当之死的人杜撰出来的名字。 终于解除了一切束缚, 现在他可以成为走在异乡大道上的朝圣进香者, 成为他的教义和真心话的仆人了。

在萨马尔金诺修道院, 他又向那里的院长即他的妹妹告别:两位年老力衰的人坐在一起, 周围是和善的修道士,安定和庄严的孤独使他们变得容光焕发。几天以后, 在他第一次失败的出走归来时出生的那个女儿追来了。不过, 即使在这里他也无法得到安宁, 他害怕被人认出来, 怕被跟踪, 怕被人追上, 再被拉回自己家里那种错综复杂的不真诚的生活中去。因此, 他又一次被看不见的手指所触动, 在十月三十一日早上四点钟, 他突然叫醒女儿, 催促继续往前走,到哪儿去都行, 去保加利亚, 去高加索, 到外国去, 只要去声望达不到, 人们找不着的地方, 只要最后能一人独处, 走向自我, 走向上帝。

但是他的生活和他的教义的可怕的敌手, 就是那声望, 那折磨他的魔鬼和诱惑者, 还是不放过它的牺牲品。 世界不准许“它的”托尔斯泰属于他自己, 属于他天生的多闻博识的意志。这个被追赶的人在火车的车厢里刚刚坐好, 帽子还低低地压在额头上, 就有一个旅客认出了这位大师。列车上所有的人立时都知道他在车上了。秘密已经泄露了。

随后,便有无数男人和女人在外面拥到这节车厢的门口来看他。 他们随身携带的报纸都通栏刊载着有关这个珍贵动物逃出监禁的消息。 他的身份泄露出去了, 现在已经被包围了, 声望又一次, 也是最后一次, 拦住了托尔斯泰通向完成的路。 沿着这列呼啸疾驰的列车, 各条电报线路都在嗡嗡响着传递消息。所有的车站都接到了警察局的通知, 各级官吏都被动员起来, 家里的人已经预订了专车。记者则从莫斯科, 从彼得堡, 从尼什涅—诺沃戈洛德, 从四方八面追逐他, 追逐这个逃跑的野兽。

神圣的教会会议派出一位神父, 想抓住这个后悔的人。突然有一个陌生的先生登上列车, 他不断地变出新的嘴脸经过这个车厢, 一个密探——不, 声望不让他的囚徒逃走。列夫·托尔斯泰不应该也不可以一人独处。 人们不容许他只属于自己, 只去实现他的神化。

他已经被包围了, 被围得水泄不通, 没有一个灌木丛能让他藏身。如果这列火车来到边境, 就会有一个官员很有礼貌地微微抬一下帽子向他致敬, 同时不准他过境。不管他想要逃到哪里去, 他的声望总在他面前挡着他, 很惹人注意, 七嘴八舌, 吵吵嚷嚷。不, 他脱不了身, 利爪紧紧地抓住了他。这时, 女儿发现父亲衰老的身体在打寒战。他已经筋疲力尽了, 身子靠在硬木椅上。汗从这位索索发抖的老人的每个毛孔里渗出来, 汗珠从额头上往下滴。一种寒热病, 一种源于他的血统的疾病向他袭来, 目的是想要救他。 死神已经举起他那件黑色的大衣, 在这些跟踪者的面前把他覆盖起来。

在阿斯塔波沃, 一个小火车站, 他们不得不中止行程, 这位垂危的病人实在不能继续旅行了。没有客栈, 没有旅馆, 没有豪华的房间安置他。那位站长很难为情地把车站二层木屋的站长办公室让给了他(从此以后这里便成了俄罗斯世界朝拜的圣地) 。人们把这位冷得发抖的人扶进屋里, 于是他所梦想的一切就突然变成了现实;那是一个小房间, 低矮, 霉味扑鼻, 烟味呛人, 一派贫穷景象, 放着一张铁床, 煤油灯光十 分暗淡——一下子远离了他逃出来的奢华和舒适。在临死前的最后一刻, 一切都变得如他内心所向往的样子:纯洁, 没有瑕疵, 死完全成为出自他的艺术家之手的崇高的象征。 几天以后, 这死亡的辉煌的建筑便拔地而起, 他的教义得到了庄严的确认, 不再受到人们的嫉妒的暗中破坏, 不再有人干扰和破坏他的古老尘世的单纯。声望白白地努起贪婪的嘴唇, 屏气敛息, 守候在紧闭的门外 ;记者和猎奇者, 密探、 警察和宪兵, 宗教会议派来的教士, 沙皇指定的军官, 全都白白地奔来和等待:他们的耀眼刺耳、 体面丧尽的忙乱丝毫也影响不了这种无法破坏的最后的孤寂。只有女儿守护着他, 在场的还有一个朋友和医生, 宁静的谦卑的爱默默地环绕着他。

床头柜上放着小日记本, 这是他对上帝说话的话筒, 但那紧张不安的手再也不能握起那支笔了。于是, 他便呼吸急促地发出有气无力的声音, 向女儿口授了他最后的思想, 他称上帝为“无限的宇宙, 人只是它的一个有限的部分, 是它在物质、 时间和空间上的显示”, 他宣称, 这种尘世的生物和其他生物的生命的联合, 只能通过爱来实现。

在他去世的两天前, 他还集中他的所有感官, 去捕捉崇高的真理, 那可望而不可即的真理。然后, 黑暗便渐渐地遮没了光辉的大脑。在外面, 人们为了解情况好奇而放肆地推来挤去。他再也感觉不到他们了。索菲娅·安德烈耶夫娜, 跟他一起生活了四十八年的妻子, 因懊悔而显出谦恭, 泪如泉涌地从窗口往里张望, 只想从远处再看一眼他的面容。他再也认不出她来了。这位目光最敏锐的人觉得生活中的万事都变得越来越陌生了, 血液通过渐趋破裂的血管越来越无力, 越来越凝滞。

在十一月四日的夜里, 他又一次振作精神, 悲叹道:“可是那些农民——那些农民究竟是怎样死的呢?”这不同寻常的生命还在与这不同寻常的死抗争。 刚到十一月七日, 死就降临到了这位不朽的伟人的头上。银发苍苍的脑袋向后倒在枕头上, 那双观察世界比所有的人都锐利的眼睛失去了光泽。这位情急似火的求索者, 现在才明白了一切生活。