上海师范大学哲学系教授、北大人文社会科学研究院邀访学者石立善先生,于2019年12月18日因病逝世,享年四十七岁。北大中文系程苏东老师连夜草写了这篇文章,追忆与石立善老师的学术交往,让我们得窥石老师质直、朴实的君子之风。我们特别在此发布,以寄托哀思。

立善兄杂忆

文 / 程苏东

12月18日下午5点多,我正在研究室修订论文,闲中刷朋友圈,看到华东师大丁小明教授发布的几张照片,因为用了哭脸的表情,所以点开图片细看,竟然是“石立善去世了”的微信消息截图。 立善兄这学期在北大文研院访问,昨天中午本是他的内部报告,我因为之前已经听说他近来身体状况不佳,所以想着无论如何要去参加,但昨天儿子感冒请假,只好一天都陪着他,晚上回来后心里颇觉不安,但晚上女儿也开始咳嗽,一家忙乱,也就把这件事情放在脑后了,所以看到这个消息,先是觉得难以置信,但迅即就感觉心慌,预感到最近一个月左右最担心的事情,还是发生了。 为了确认消息,我先给同在文研院访问的叶晔兄打电话,得知立善昨天的报告已经提前取消了,今天下午本来要在哲学系做的报告也取消了,但他也没有得到确定的消息。 电话挂断,就看到童岭兄发来微信,“在不在? 我刚刚听了一个消息,非常难过,你听了要有心理准备……”我就知道,一切已经无可挽回了。

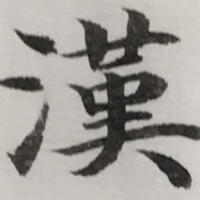

石立善教授2019年9月在北大文研院访学工作照

立善兄的大名,我在读书的时候已经久闻,因为做经学研究,当然知道“南石北乔”的说法。 那时候大陆真正从事经学研究的人还比较有限,相对年轻的学者中脱颖而出者更是少数。 立善兄2010年从京都大学获得博士学位,旋即回国在上海师范大学哲学系担任教授,因为他与当时还在北大历史学系任教的桥本秀美(乔秀岩)教授年纪相仿,都有日本背景,而且在经学研究,特别是版本、目录、训诂方面都极有成就,所以在青年学生中便有这样的说法。 只是他早期的学术兴趣主要集中在朱子学,而我的兴趣主要集中在汉唐经学,所以他的论文其实并没有读过多少,让我印象最深刻的反而是他翻译恩师池田秀三先生的一篇文章《日本京都大学的〈春秋〉学研究之传统》。 虽然是翻译文章,但仍能从译笔中感受到他对于老师、对于京都学派的感情,所以印象很深,那也算是我第一次“认识”石立善。

石立善教授主编书籍

真正和他交往比较多的是我工作以后,因为他回国后的学术兴趣开始拓展到《毛诗正义》的版本问题,与我的研究领域有很多交集,在一些学术会议上便常能见到,但回想起来,究竟是哪一次会上第一次见到他,竟也有些模糊了。 只记得似乎是14年北大开经学会,他来参加,我们虽然之前不太熟悉,但却谈得很投机。 他感叹最近这几年大陆经学研究开始有很多复兴的气象,特别是很兴奋地说到,在北大举办经学会议,一定对推动经学研究助益极大。 2016年10月,北大国学研究院、国际汉学家研修基地和出版社联合召开“《中华文明史》日译本首发式”,因为他对日本学界的情况非常熟悉,所以我们特别邀请他作为学界代表来出席首发式。 那时他已经开始规划几个比较大型的研究项目,包括后来立为国家社科重大项目的“日本十三经注疏文献集成”,正是踌躇满志之时,我听他如数家珍地介绍日本重要的经学著作,大感佩服。

2016年10月15日,石立善教授(后排左一)在北大出席“《中华文明史》日译本首发式”

之后不久,我就接到他的会议邀请,立善兄办会有几个特点: 第一,是预告期很长,但正式通知确定日期却很匆忙,往往就在一两周左右,有时还会临时调整,常让人感觉措手不及; 第二,是题目大多很专门,比如2016年10月,他主办了有关写钞本经学文献的会议,到12月,他又办了“十三经注疏讨论会”,我们一般办会,都希望取一个响亮一点的名字以壮声势,但他的会就是这样简单直白。 第三,是参会的人不多,常常不到十位,但都是领域内扎实耕耘的学者; 第四,是基本没有宣传,在微信如此发达的时代,他的会常常也是会前无公告,会后无纪要,鸿雁一过不留痕,但参加过会议的人都知道,他主办的会基本没有“水分”,都是硬碰硬的干货,所以参会者都觉得很有收获,印制简单的论文集也总要宝藏一份。

2016年10月29日,石立善教授在笔者召集的“汉唐经学文献的整理与研究”会议上报告论文《隋刘炫〈孝经述议〉引书考》

立善兄办会也有走高端路线的时候。 2018年3月,他在杭州西湖边上又办了一次“汉唐注疏思想学术沙龙”,会前他告诉我,这次要在一个环境非常好的地方,大家住在一起,就像日本学界的“合宿”一样,共同讨论两天。 我因为在北大办过几次会,知道一些财务政策,马上意识到他在上海工作,却要到杭州办会,还在西湖这样敏感的景区,经费恐怕很难解决,于是就提醒他政策上恐怕有难度,但他信心满满,说没问题。 3月9号,我上完下午六点的课,搭最晚的一趟航班到杭州,车开到西湖区,进到龙井山区,导航没有信号,司机也不大认识路,七拐八拐开到凌晨一点多,才在一座小桥边找到开会的地方,原来是一座民宿。 我是最后一个到的,立善兄一直等到深夜我到了之后他才去休息。 我上到三楼,推开房间门,见师兄徐建委躺在榻榻米上,那是一个大概只有七、八平米的小房间,所以布置成榻榻米,除去洗手间,剩下的面积仅容二人并卧。 因为他之前跟我描述的环境是那样美好,所以一看到民宿,房间又这么小,还要两个人合住,想到大老远深夜赶来,心中未免有点失落。 好在同宿的是师兄,倒是半夜畅聊。 师兄对睡眠的环境要求很高,我则是聊完就睡,呼噜还不小,所以第二天醒来一看,他双眼通红,显然是后半夜基本上没睡。

2018年3月10日,石立善教授在西湖召集“首届汉唐注疏思想沙龙”,午餐后合影

2018年3月10日,石立善教授在“首届汉唐注疏思想沙龙”现场

不过,那次会的讨论却非常精彩,而且第二天下午,大家兴致上来,还到西湖边上走了半圈,晚上回来要补下午的议程,一直讨论到11点,这也是我至今参加的讨论得最晚的一次学术会议。 晚间的会议室就在三楼的客厅,我们的房间就在客厅两侧,所以讨论完以后大家就各自回房睡觉,第二天早上起来又接着开会,整整两天的时间,大概只报告、讨论了五六篇论文,交流的深入可想而知。 那间民宿的老板信佛,所以我们早、午餐都是吃素,晚上就到隔壁的农家乐开开荤。 立善兄从不饮酒,但喜茶,会议选在龙井,也正有此意,只是当时新茶还没有下来,面对满山茶树,也只是望“茶”止渴,但第一次住在茶山脚下,对我来说着实是一次美好的体验。 会议结束的时候,大家感到余兴未了,相约明年再次举办沙龙。 今年4月,会议在衢州如期召开,可惜我正赶上学校的活动,遗憾未能参加。

这个会还有后话。 先是我回来当晚,收到他给我发来的一张照片,是我的一件衬衫,原来忘在房间里了。 他问我要不要快递回来,我说不着急,方便的时候带给我就行了。 过了不久,我已经把这事儿完全忘记了,但他来北京开会,居然还专门帮我把衬衫带回来了,而且洗、熨一新,让我顿觉温暖。 见面时我问他,西湖会议的账报了吗? 他果然摇摇头跟我说: “唉,你不知道啊,这个异地办会啊,真是太麻烦了,到现在房费还没有结……”我哈哈大笑,说我早知如此。 不过,他并没有“吃一堑,长一智”,甚至还变本加厉,年底居然又联合中央大学水上雅晴教授,在东京办了“日本经学与中国经学”的会议。 在我印象中,这大概是他办过的唯一一次题目比较大的会议,尽管还是一如既往的“不事修辞”。 后来会议期间与他聊天,才了解到这个会议议题的设计,以及会议之所以选在东京召开,背后实有他对中、日两国经学研究之传统与前景的大情怀在。 晚上,水上教授招待大家在居酒屋小酌,席间欢笑无度,很多场景至今仍历历在目。 立善兄平常话很多,但因不饮酒,所以在酒桌上大多也只是附和,在关于那晚的众多记忆中,居然也不太寻到他的影子了。

我和立善兄还有一次奇妙的偶遇。 去年4月20号,我带系里的五位研究生到台湾师范大学国文学系参加青年学者论坛,期间我到乐学书店买书,在经学研究的分区正一本本挑书。 突然抬头一看,对面一个人站在我面前,居然是立善兄! 原来他来台北中研院开会,偷闲也到乐学来买书,一进门就看见我在那儿挑书,打算吓我一跳。 大家平常一个在上海,一个在北京,没想到居然在台北的一家小书店偶遇,实在是太神奇了! 借着店主黄女士的热茶,我们聊了好久,还请店员帮我们合影留念。 翻翻手机里的相册,虽然我们在一些场合有过“同框”照,但真正两个人的合影似乎并没有几张,所以这张照片也显得尤其珍贵。

2018年4月20日,笔者与石立善教授在台北乐学书店偶遇,合影留念

这就是我印象中那个执着学问、充满热情、不拘小节,有时又有些书生气的立善兄。 他为人刚正,颇有古风,加上眼睛很大,瞪起来炯炯有神,所以我感觉他的学生都有些怕他,但他对朋友却很亲切,虽不至于如沐春风,但确是可以让人无话不谈。 8月份我们在福州开会,我因为第二天一早要送孩子上幼儿园,所以周日晚提前回来,他送我时还特地跟我说,接送孩子是最大的事情,他孩子小的时候,他因为工作忙,有几次忘记去接孩子,现在孩子大了,居然还记得当时心中的惊惧,让他觉得深以为憾。 他不抽烟,不喝酒,微信名叫“大狮子”,在我心目中,他总是很健硕的形象,所以今年下半年听说他罹患癌症后,感觉完全难以置信,但一时也不知道如何问候他,只是在心中暗祝他能渡过难关。 这学期他在北大文研院访问,我们有过好几次交流,本来他还计划年底一起办一个关于写钞本的讨论会,因为我知道他一向的风格,基本都是到开会前一周左右才开始动真格的,加上我自己也比较疏懒,所以之前也一直没有用心推动这件事。 上周三晚上,我收到他微信转来的一篇文章,因为当时比较晚,所以我只简单回复后就去睡了,之后也没有再和他联系,甚至连文章也没有认真读,如今,这些都成为无法挽回的遗憾了。 我知道他有很多研究计划,他关于朱子学、《毛诗》版本、训诂等已经积累了很多成果,关于《孝经述议》有新的研究,他更承担着国家社科重大项目,要系统引介日本汉学界关于经学研究的若干成果,他对于“古典学”有自己的想法,很费心力地筹办了《古典学集刊》,刊物的文章很硬核,但排版非常密集,字很小,上下留的空间也很小,一如他一向的风格——质直,朴素,扎实,周密。 子曰: “文质彬彬,然后君子”,照此标准,立善兄似乎不能算作“君子”,但他为人之纯粹可爱,为学之沉厚凿实,又无一不显示他就是真正的君子。 我想,在孔门弟子中,或许他的性格、气象比较像颜渊吧,是不是因为这样,所以他也终究无法逃脱中道而亡的命运呢? “立善有遗爱,胡为不自竭? ”袁师八十大寿时,诸弟子曾经众筹合刻了一部陶集,因为想到立善兄的名字见于陶诗,所以我特地请袁老师题签后送给他一部,还记得那天晚上在中关新园酒店,他看到书后大为兴奋,我在旁边提醒他印数很少,无法广送,所以就别发朋友圈晒了,但他只顾着翻书,也不知道听到没有。 回来后一刷朋友圈,果然看到他喜不自禁的晒图,不禁莞尔。

这就是我的好学友、好大哥,那个充满抱负的立善兄,他真的走了,走的还是这样匆忙,这样让人措手不及,就如同他办会一样,只是这一次,再不会有畅快的欢聚和铿锵的“狮子吼”了。

2019年12月18日晚于朗润园