科学家、散文大家陈之藩比胡适小34 岁,却是胡适晚年最重要的一位“忘年交”。多少年后,陈之藩对著名记者李怀宇说:“我见过的教授多了,胡适就是跟别人不一样,大派。”

——“大派”,道尽了胡适的气象,也道尽了胡适的学术胸怀。

“肯将秘笈付他人”

1947年秋,燕京大学学生周汝昌在本校图书馆意外索到曹雪芹的好友敦敏的《懋斋诗钞》一书,其中有六首诗涉及曹雪芹,对考证曹雪芹的身世具有重大价值;这是胡适久觅不到的珍本。周汝昌撰文发表后,引起学术界的关注,胡适更是兴奋,立即致信周汝昌大加赞赏。

不久周汝昌拜访胡适,初交之际,便冒昩地开口借四册十六回抄本《甲戌本脂砚斋重评石头记》。要知道,1954年毛泽东派田家英到北大图书馆借阅善本《红楼梦》,被婉拒,而胡适此书是海内孤本,价值连城。没有想到的是,胡适从书橱中抽出来递给周汝昌,风轻云淡,涟漪不起。——时间在这里停顿;又忽然像有一阵春风扑面而来,使人沉醉,令人沉默,然后叫人沉思……

周汝昌回家后,与四哥周祜昌捧着这本奇书,惊讶不已。因不忍多翻黄脆的纸页,周祜昌便利用两个月的暑假抄录了一本。这是学术界的忌讳。但胡适没有怪罪,反而去信说,这个孤本现在“有个第二本,我真觉得十分高兴!将来你把这个副本给我看时,我一定要写一篇题记”。

胡适任北京大学校长期间,在学生集会上演讲

1953年3月12日,胡适给杨联升信中,谈到日本学者反对孤本复制,这样就不“孤”了。以孤本自持,不利于学术研究,胡适认为学术是“公器”,所以他并不赞成。

更令周汝昌感慨的是,书借出后,胡适竟然“始终未再询问过一字(如索还、提及……)”。直到1949年,时局玄黄,周汝昌才将“拱璧”归还。之前,胡适还主动托人把他珍藏的《戚蓼生序石头记》以及敦诚的《四松堂集》珍本带给周汝昌,供他研究《红楼梦》使用。

1949年胡适匆匆南下,在一二万本藏书中,只挑了一部书带走,这就是《甲戌本脂砚斋重评石头记》,“作为对一二万册书的纪念”(胡适:《找书的快乐》)。1980年此书在美国召开的国际红学大会上展出时,众人争睹,视为异宝;它的保险费高达数万美元。胡适离开大陆后说:敦诚的《四松堂集》未带,“是我临时故意留给他(周汝昌)用的”。

胡适曾在周汝昌给他的第一封信上批道 :“许他一切可能的帮助。”——胡适践诺了自己的“心誓”。

正是由于胡适的帮助,周汝昌完成了《红楼梦新证》,被誉为“红学方面一部划时代的最重要的著作”。此书出版于1950年代,难免有对胡适不敬的地方。台湾有人送了一本给胡适,让他看看“恩”的结果。想不到胡适很理解书中的反胡内容,反而说:“他的书决不是‘清算胡适思想的工具’”,周汝昌“功力真可佩服。可以算是我的一个好‘徒弟’。”还托此人再为代购几部,以便分赠友人。

这是一个流传颇广的故事,令周汝昌终生感动。他与四哥周祜昌毕生研究红学,呕心沥血,取得辉煌成就,显然与胡适的支持和鼓励分不开的。周汝昌曾作诗抒怀,其中一首是:

肯将秘笈付他人,

不问行踪意至真。

谁似先生能信我,

书生道义更堪珍。

“为国家开一条生路”

学术研究,搜寻资料是基础性工作,从某种意义上带有根本意义。傅斯年甚至说,学术研究就是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找材料”。胡适曾说:“我写书的材料像一颗颗珠子一样,已经选好,只待拿线穿起,就可以做好。”这些珍贵的“珠子”,是胡适青灯黄卷、穷搜苦索、剔罗爬抉的心血凝成的。但胡适并不“自私”,常常慷慨送人。记忆中的材料,更是毫不保留地相告。“人之有善,若自有之”,胡适当之无愧。

1961年,胡适主持博士候选人口试,学生罗锦堂的论文是《现存元人杂剧本事考》。尽管胡适对此很有心得,又年老多病,还是借来一大堆书,每晚用功到二三点钟。口试结束后,胡适将曲学的一摞卡片连同旧作《再谈关汉卿年代》《读曲小记》抄本送给罗锦堂。这是胡适唯一一次主持博士学位的口试,翌年便辞世了。

胡适与杨联升曾频繁通信,切磋学问。胡适对象棋的源流变化非常有心得。他从文献中看到中国有象棋记载在六世纪、或更早,远在西方之前。1949年他花了三天时间试图作一考证,由于种种原因搁下了。想到杨联升曾寄给他《玄怪录》中有涉及象棋一诗,就把所有的材料、看法,写了三千字的长信给他,说:“此信所谈,你可以自由引用。我最盼望的是你能考考这个有趣的问题,切实批评我的胡说。”

1946年胡适与傅斯年、胡祖望在北平

胡适是学哲学的,1917年留美回国后,撰写了轰动学术界的《中国哲学史大纲》。他积累的大量材料往往与教育史相关。所以他劝杨振声写《中国教育学说史》及《中国教育制度史》,这些材料可以全部送给他。

1926年胡适赴英国参加庚款会议期间,在伦敦、巴黎图书馆查阅了近150个卷子,找到禅宗的许多敦煌史料。这里有胡适的许多心血,“光在巴黎共化了16天的时间”。材料“影印带回国,尚未一一整理”,即请研究佛教的著名学者汤用彤来参观,供他利用。汤用彤治《汉魏两晋南北朝佛教史》,就利用了这些资料。

1952年至1953年间,考古学家李济研究殷墟出土的一座石雕人像,因缺乏资料向胡适求救。胡适介绍他去翻阅朱子的《跪坐拜说》,李济查阅后果然大有收获,完成了《跪坐蹲居与箕踞》的考证文章。

胡适非常反感学术上的“奇货自居”。刘文典曾写信给胡适,说自己有“许多材料,非有重价,不肯拿出来”,胡适婉言相劝。刘文典后来听到非议,便怀疑胡适背后作祟。1923年12月,胡适写信给刘文典说:“我确实有点怪你,但从来不曾对一个说过”。又说:“我觉得你以‘书贾’待人,而以市侩自待,未免叫我难堪”。我在材料上“只图救人之急,成人之名”,“为的是要替国家开一条生路,如此而已”。

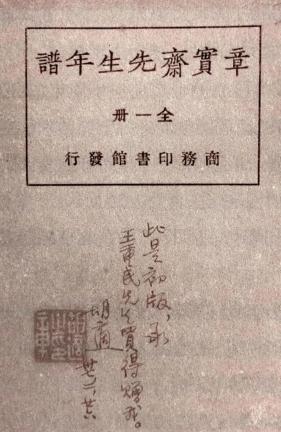

1948年2月26日,胡适在王重民赠《章实斋先生年谱》上题记

此信不特说明了胡适的厚道和率直,也表现了他“学术救国”的情怀。——正如1926年他在讲演中所说:“救国不是摇旗呐喊能够行的,是要多少多少的人投身于学术事业,苦心孤诣、实事求是的去努力才行。……日本很小一个国家,现在是世界四大强国之一。这不是偶然来的,是他们一般人都尽量的吸收西洋的科学学术才成功的。你们知道,无论我们要做甚么,离掉学术是不行的。”

“应以学术立场为主”

1958年,胡适应蒋介石的邀请,从美国回台湾任“中央研究院”院长,在任职典礼上,蒋介石要求“中研院”担负起反共抗俄等政治任务。胡适直言不讳地说:“总统错了。”“我们的工作,还是在学术上。”气得蒋介石当场发作,被陈诚拉住;当天晚上服了安眠药也未能入睡,抑郁的情绪持续了一周难以消解。——胡适不可动摇的理念是:“只有党派的立场,决没有客观的判断。”

1947年,中央研究院召开第二届评议会第四次会议,选举产生第一届院士候选人名单。围绕郭沬若能否入选,胡适挑起了一次不小的争议。胡适很清楚,有些人因政治立场对郭沬若很有意见,如果不进行公开讨论,郭沬若很可能不能进入院士候选人名单。

胡适问中研院代理院长,也是会议主席朱家骅:离开主席立场,你对郭沬若提名院士一事有何意见?当时会议主席的职责是主持会议程序,不能对实质性问题发表意见。这是美国一位军人历时几十年、经后人不断修订创立的《罗伯特议事规则》的一项原则,以防止因主席身份而专擅。胡适说的“离开主席立场”,即是对这一民主制度的尊重;要主席发表实质性意见,又是在特别情况下的特别举动。他认为,如果像郭沬若这样一个在“两周金文”、“殷商卜辞”等诸多学术领域取得举世公认成就的人,不能进入“院士候选人名单”,那么,中央研究院便脱离了纯粹学术机关的宗旨,它所产生的院士也羼进了杂质。

朱家骅回答说:郭沬若参加内乱,与汉奸罪等,似乎不宜列入。

反对政府不能说是“汉奸”,是个平常道理。胡适回应说:“应以学术立场为主”。表决的结果可想而知。

据竺可桢日记 1949年5月30日记载,陈毅“翻阅研究院院士录,见有郭沬若之名,知研究院兼收并蓄”。显然,陈毅对此是赞赏的;陈毅并没有囿于不同营垒而不屑,但他不知道,这是胡适推动的结果。

在两营对垒最激烈的时刻,胡适出于内心的理念,顽强地树立起一个标杆,使人感佩。

1948年胡适与出席中央研究院第一次院士会议的院士合影

(倒是郭沬若当选后,未能接受这一中国学术的最高荣誉,令胡适们遗憾了。)

令人特别注意的是,抗战胜利后,对日本战时建立的文化机关,日本“莫利逊文库”(东洋文库)提出了善后意见。1945年9月27日,胡适给王重民信中说:

对于莫利逊文库的建议,我没有积极意见。我个人以为此种用私家钱购买去的,或可不必讨回。如北平东厂胡同之东方文化图书馆,是用庚款建立的,既在北平,可以没收;上海之两三个研究所,也是用庚款建立的,也可以没收。其余用庚款建立维持的文化机关,若不在中国——如京都帝大之东方文化研究所,——也就不必问了。此项研究机关,我们似宜鼓励日本继续维持。

这是一个涉及敌产的敏感话题,特别是用庚款在日本建立的文化机关,胡适提出“似宜鼓励日本继续维持”,最遭时忌。

——这就是胡适。他举起了箭垛,不怕人们的攻击。他不会鲁莽,是经过深思熟虑的;或者说,是他习惯性的思维、眼光、情怀和胸襟凝聚起来的勇敢,使他超越了国界,尤其罔顾了对敌国的仇恨。

但是我们似乎没有听到反响的声音,“甚至连1955年共产党人以审慎的透彻和广泛发动知识分子的智慧进行的那些否定他生平和著作的细心周到的运动”([美]格里德),也未涉及。那一定是善良敦厚的王重民先生的好意,未将它及时公布。现在则时过境迁,人们已从淡定的时光里获取了超然……